DIYで木材をカットしたり接着したりする時、“材料がずれて怪我しそうになった” とか “しっかりと接着出来ずに部材が取れたり剥がれたりしてしまった” なんて事ありますよね。

そんな時に材料をしっかり固定し安全に作業する事が出来、きちんと部材どうしの接着をする為の道具が “クランプ” です。

今回は木工DIYには欠かせない工具、“クランプ” についてどんな種類があるのか、どの様な使い方をするのかということについて説明します。

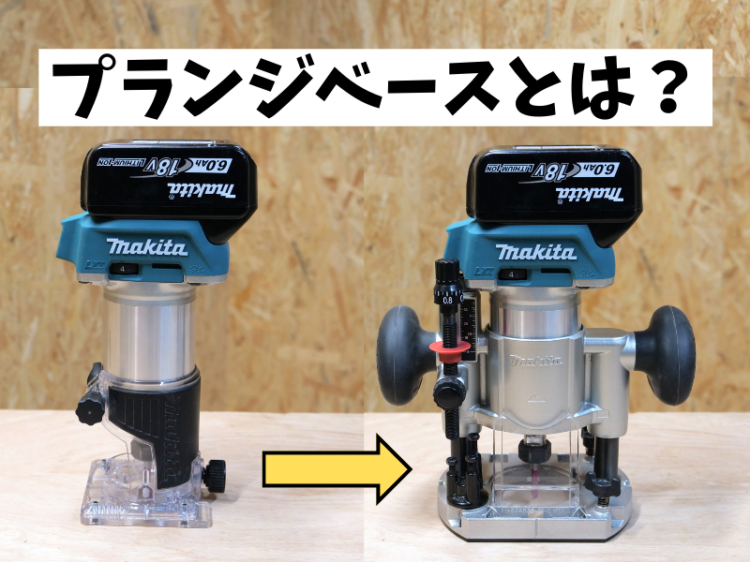

F型クランプ

Fクランプ

スライド箇所

ハンドルを回し締め付ける

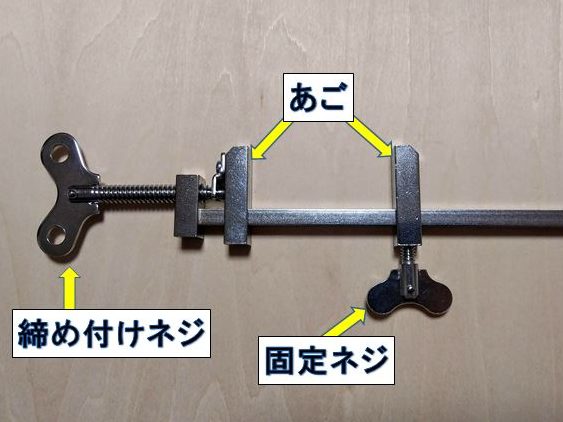

クランプの代表的なものとしてF型クランプがあります。

ハンドルのねじと繋がっている ”あご” といわれる部分がスライド出来る様になっており、部材の大体の幅まで挟んだ後ハンドルを回し固定する仕組みになっています。

木工DIYをする時は非常に使用頻度が高いです。

部材同士の接着はもちろん、加工の際の部材の固定などあらゆる面で使用します。

部材を挟む開口部のサイズ(最大幅)が色々あるので、作る物に合わせて少しずつ数を増やしていくといいです。

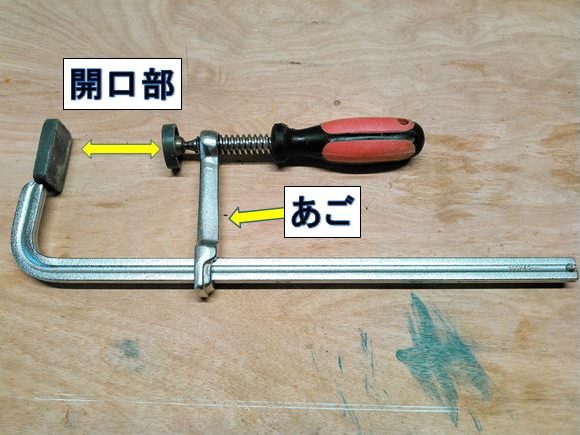

バークランプ

バークランプ

少しずつスライドする

部材を圧締

一人で作業する際に非常に重宝するのがバークランプです。

ハンドルを握っていくと少しずつスライドし部材を締め付けます。

片手で締め付ける事が出来る非常に便利なクランプです。

ボタンを押したままでスライド可能

圧締を解除

ボタンを押したままにするとバー部分のスライドが可能になり、Fクランプと同じように部材の大体の幅までスライドして挟んだ後、ハンドルを握って圧締します。

圧締状態の解除もボタンを押して行います。

Fクランプ同様使用頻度が高いのでこちらも少しずつ数を増やし揃えるといいです。

C型クランプ(G型クランプ)

C型クランプ

C型クランプ使用例

ネジで締め付けて固定する最も基本的な構造のクランプがC型クランプ(もしくはG型クランプ)です。

F型クランプの様なスライド構造が無いので作業効率はあまり良くないです。

小さいサイズの物は安価に手に入るので、数多くあると小物制作時に便利です。

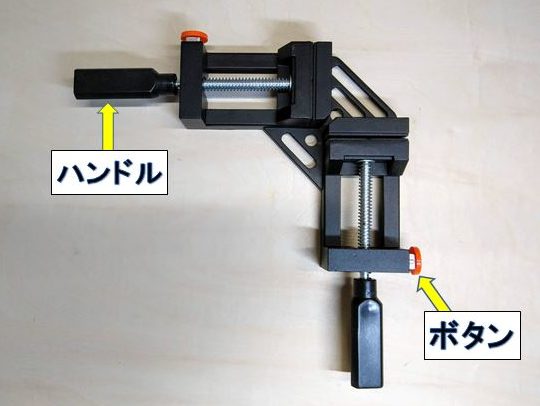

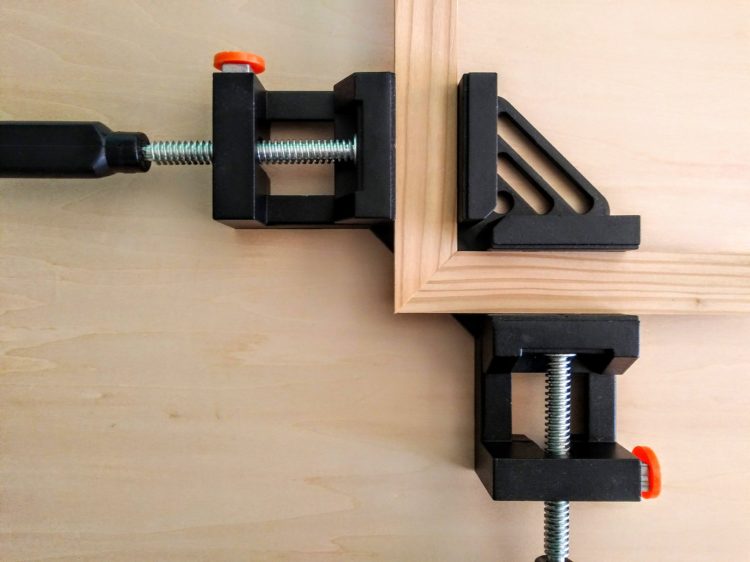

コーナークランプ

コーナークランプ

留め(45°)同士の固定

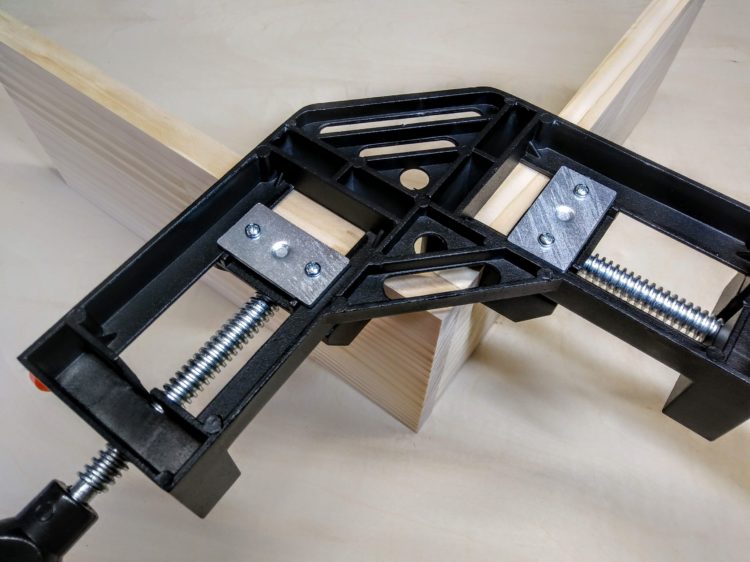

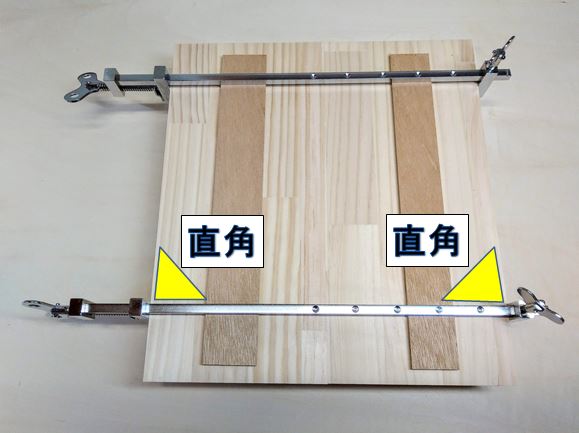

部材同士を正確な直角で固定出来るのが、コーナークランプです。

フォトフレームなど留め(45°)加工された部材同士の接合などに使用されます。

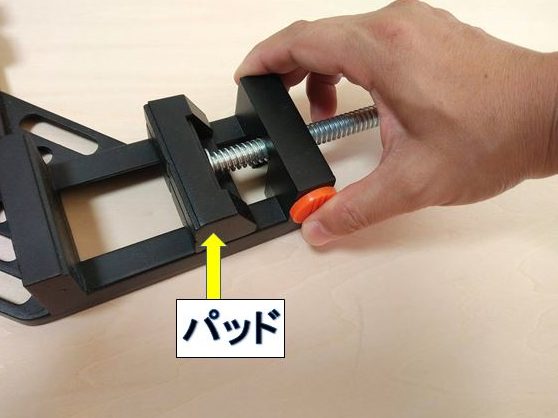

ロック解除してパッドを移動

ハンドルを回し固定

正確な直角で固定

オレンジのボタンを押すとパッドのロックが解除されます。

ボタンを押しながらパッドを移動し、部材に押し当てます。

ハンドルを締め付け、正確な直角で部材同士を固定出来ます。

板材同士の固定

正確な直角でビス止め

コーナークランプはフレームなどの角材の固定だけではなく、板材同士の接合時(箱物などの角部分)に使用すると大変便利です。

幅の広い部分をビス止め等で接合する際、正確な位置に部材を保持する事が難しいです。

コーナークランプを使用すると、一人でも正確な接合が可能です。

ベルトクランプ

ベルトクランプ

コーナーパッド

ベルトを締め付け固定する

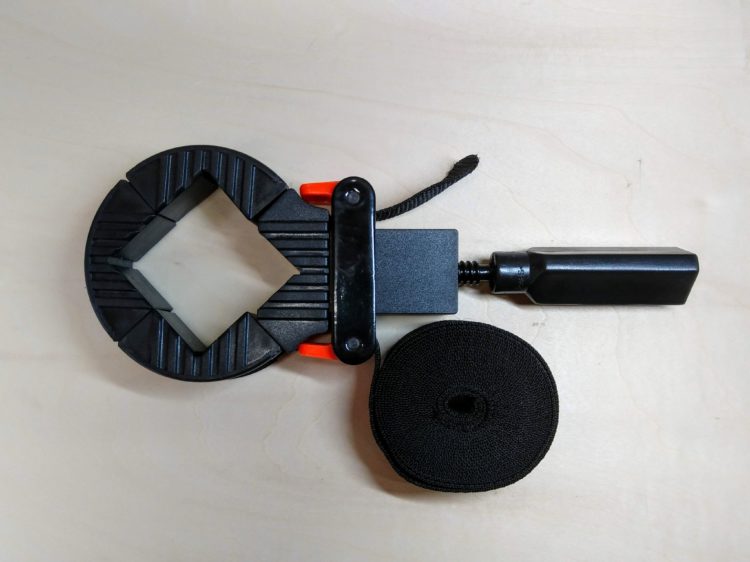

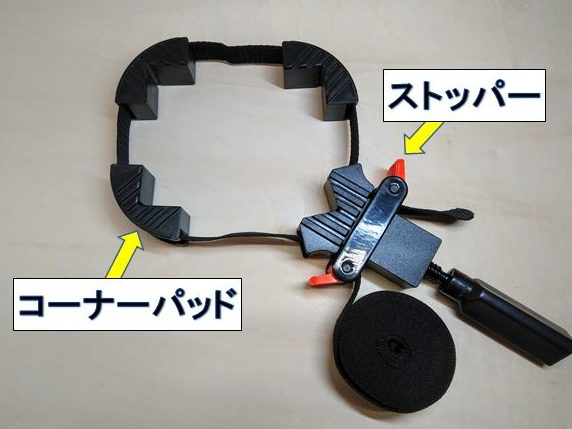

ベルトクランプ(別名バンドクランプ)です。

4つのコーナーパッドで角を押さえ、側面のベルトを締め付ける事により、4つ角を一度に固定する事が出来ます。

額縁などの固定に使用すると大変便利です。

ストッパーをロック

ベルトクランプを周囲にまわす

ベルトを引きストッパーで固定

ベルトの端部をストッパーで固定します。

ベルトクランプを固定する物の周囲に回します。(角にコーナーパッドをあてておきます。)

すでに固定してあるベルト端部の逆側のベルトを引きながらストッパーで固定します。(ある程度締め付けた状態で固定します。)

ハンドルを回しベルトにテンションをかける

ベルトクランプによる圧締

ハンドルを右周りに回してベルトを締め付けます。

ハンドルを回すと、ベルトを固定してある部分が手前に移動しベルトにテンションがかかる仕組みです。

コーナーパッドを外す

椅子の固定

ベルトの端部はストッパーを解除すると引き抜くことが出来、コーナーパッドも取り外しが可能です。

パッドを外すと円や多角形の物、クランプのかけにくい椅子なども固定する事ができます。

はたがね

はたがね

はたがね 詳細

日本の伝統的な固定具(クランプ)、はたがねです。

板同士を接合(はぎ合わせ)し幅広の板材にする時などに使用されます。

一定間隔にくぼみがある

くぼみの真上に移動

ネジを締め付け固定

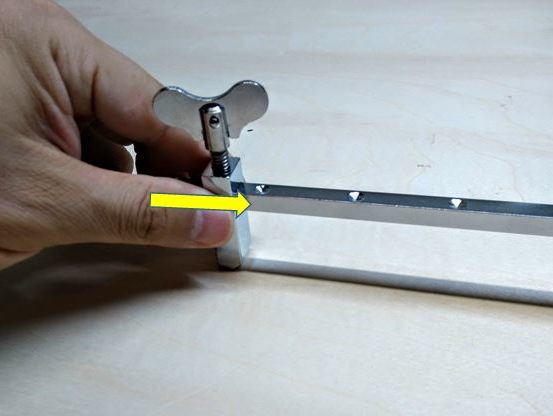

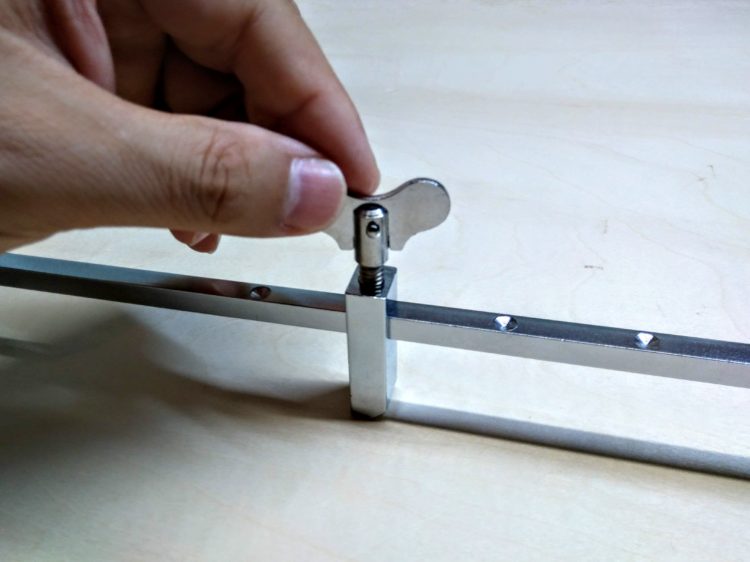

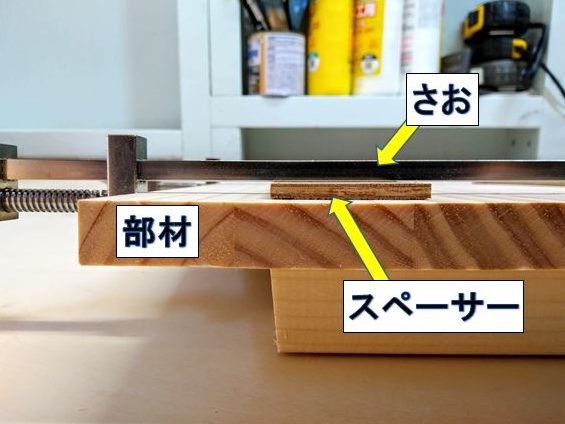

はたがねの大きな特徴が、さお部分に一定間隔でくぼみがある点です

あごの固定ネジを緩め、くぼみの真上に移動します。

くぼみ上で固定ネジを締め付けると、くぼみにネジが入り込んであごが固定される仕組みです。

板材をはたがねではぎ合わせる

締め付け側のあごを最大限に開く

はたがねの開口幅をセット

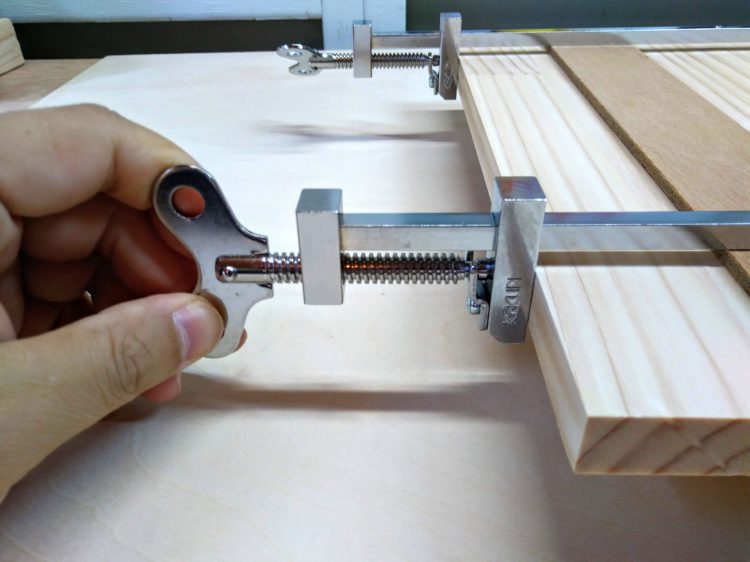

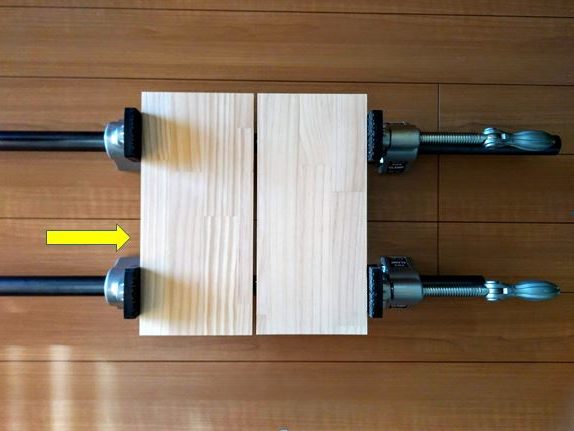

板材のはぎ合わせにはたがねを使用します。

はたがねの締め付け側のあごをネジを回して最大限に開いておきます。

はぎ合わせる板材を締め付けられる幅に、はたがねの開口部をセットします。(固定ネジはくぼみで固定する様にします。)

締め付けネジを締めて圧締

板材を圧締しはぎ合わせ

締め付けネジを締め圧締します。

部材とはたがねの間にスペーサーをかます

部材の木端面に対して直角

はたがねを締め付ける際に注意する点は、圧締する部材平面とさおを平行、部材木端面とさおを直角になる様にする事です。

はたがねが斜めのまま締め付けると、部材がそってしまったり、ずれてはぎ合わされてしまいます。

部材平面とさおを平行にし、接合面からはみでる接着剤の拭き取り易さも兼ねて、部材平面とさおの間にスペーサーをかませて圧締する場合もあります。

パイプクランプ

パイプクランプ

パイプクランプ各種(KSDパイプクランプ・ポニークランプ)

ガス管のパイプにクランプ金具を取り付けたものがパイプクランプです。

クランプ金具が取り外せるので、長さの違うガス管を用意して金具を付け替えればいろいろな幅の部材が圧着出来ます。

他のクランプの種類に比べ締め付ける力が各段に強く、比較的大きいものを作る時に使われます。

海外のジョージェンセン社製の “ポニークランプ” が有名ですが、最近は日本のムラテックKDS社の “KDSパイプクランプ” が便利な構造で人気があります。

締め付け側金具と固定側金具

固定側金具

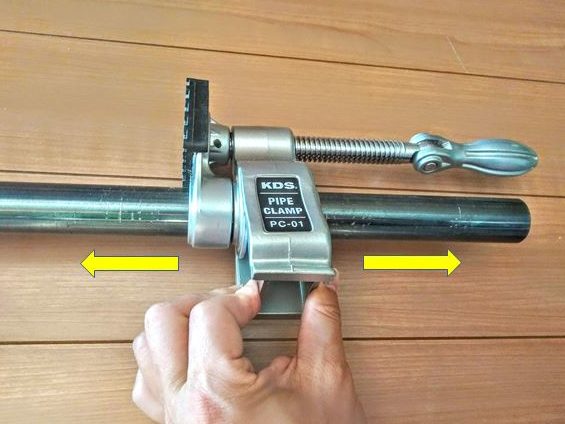

パイプクランプは締め付け側の金具と固定側の金具に分かれています。

固定側の金具はバネが内蔵されていて、常にクラッチ板がガス管に食い込んで固定されています。

固定を解除

KDSパイプの固定解除

固定の解除はクラッチ板をガス管と垂直に(KDSパイプクランプはレバーを押さえてクラッチ板を垂直にします。)なる様に押します。

固定金具を押し当てる

締め付けネジを締める

圧締完了

締め込み側金具を最大限に開き、固定金具側の固定機能を解除し圧締する部材に押し当てます。

締め込みネジを締めて圧締する事が出来ます。

ガス管

パイプクランプは外径#3/4(呼び径)のガス管を使用します。(#3/4=27.2mm)

ポニークランプとKDSパイプクランプでは、締め付け側金具とガス管との固定方法が大きく異なります。

ネジ構造

ガス管端部をネジきり

締め付け金具を締め込みます

ポニークランプの締め付け側金具の内側にはネジ構造になっています。

ガス管の端部をネジ切りしたガス管に締め付け金具をねじ込み固定します。

ポニークランプを使用する際は必ずネジ切りしたガス管が必要になります。

固定側金具と同じ固定機能

レバーを押して移動可能

押し広げる方向に使用可能

KDSパイプクランプは締め付け側金具の固定機能が固定側金具と同じ構造です。

クラッチ板の固定機能をレバーを押して解除すれば、ガス管上どこでも移動できます。

ネジ切りしたガス管を用意する必要が無く、ガス管上のどの位置でも締め付け側金具を固定出来、大変便利です。

締め付け側金具と固定側金具を入れ替えれば、押し広げる方向に使用する事も出来ます。

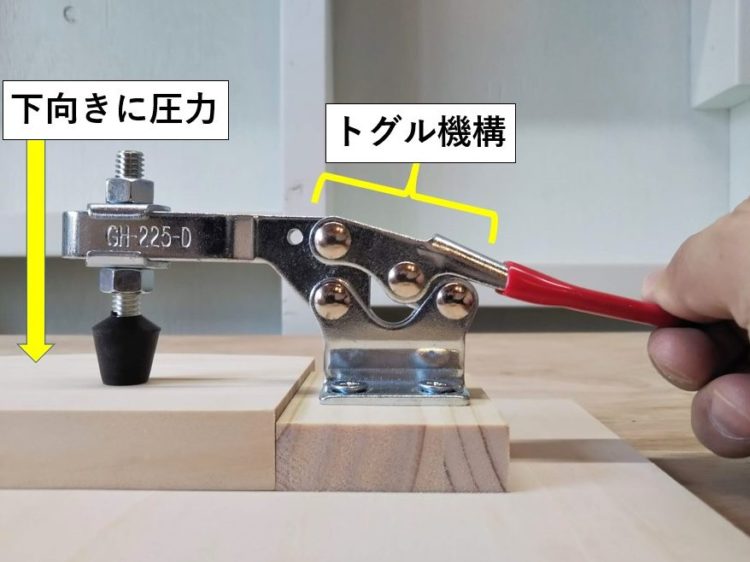

トグルクランプ

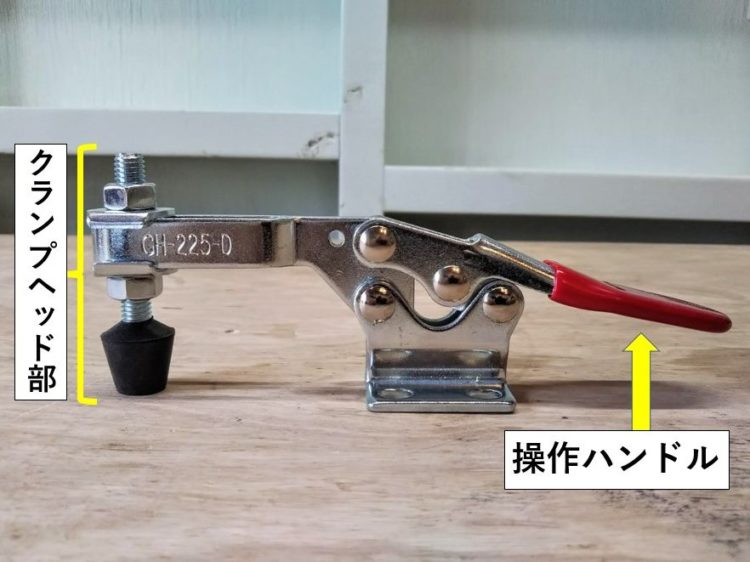

トグルクランプ(下圧タイプ)

圧締解除状態

トグルクランプは、治具の一部として使用されることが多く、加工材の固定・圧締と解除がハンドルの操作で簡単に出来るクランプです。

ハンドル操作にはそれほど力が要りませんが、強い圧締力を得られる特徴があります。

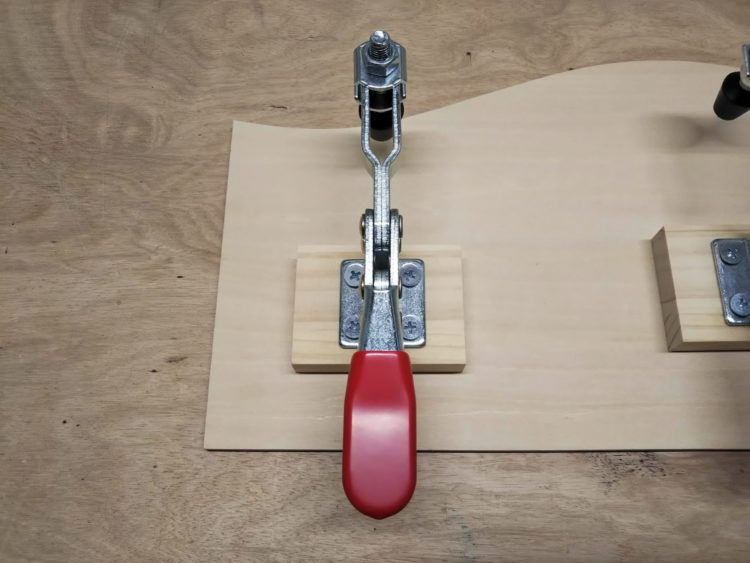

治具等にビス止め・固定する

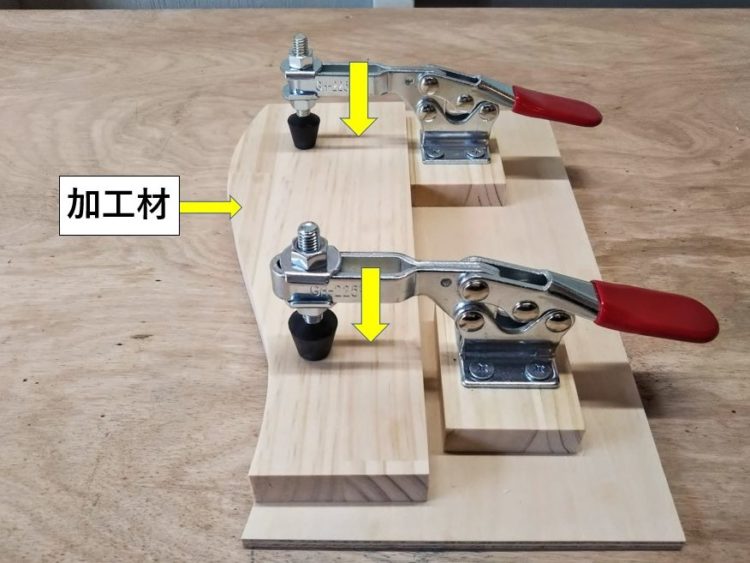

加工材を型板に押し付け固定

クランプは通常、単体で圧締(挟み込み)が可能ですが、トグルクランプは単体での圧締作業が出来ません。

必ず、トグルクランプ本体を治具等に固定し、クランプによる加圧を受け止める構造にして使用します。

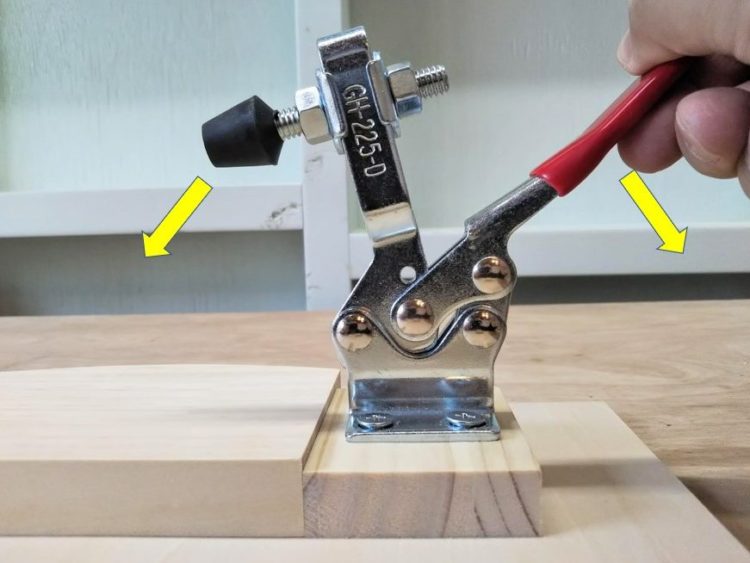

ハンドルを下げるとヘッドが下がる

ハンドルを下げきり圧締する

トグルクランプは、ハンドルを下げるとヘッド部が下がり、材料を固定・圧締する仕組みです。

トグル機構とよばれる倍力構造によって、ハンドルを押し下げる力はさほどでもありませんが、材料を抑え込む力が非常に強くなります。

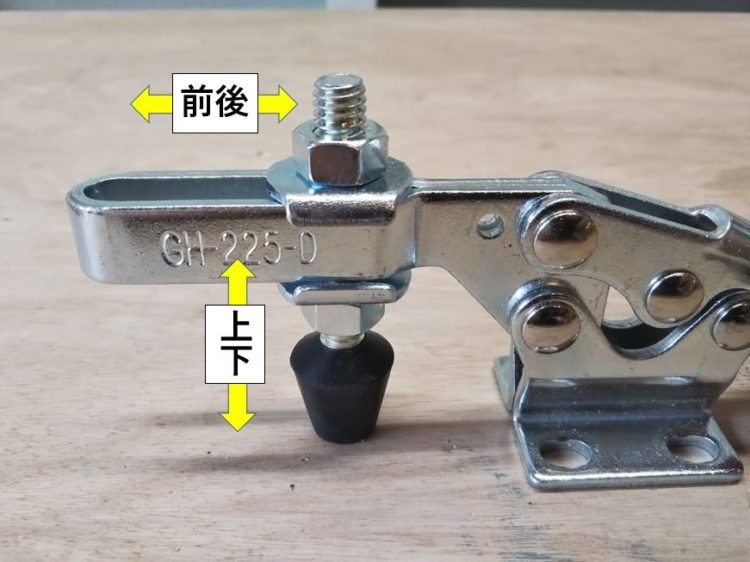

ヘッド部の上下のナットを緩める

ヘッド部を前後・上下に移動可能

クランプヘッドは上下のナットを緩め、前後・上下方向に移動・調整ができます。

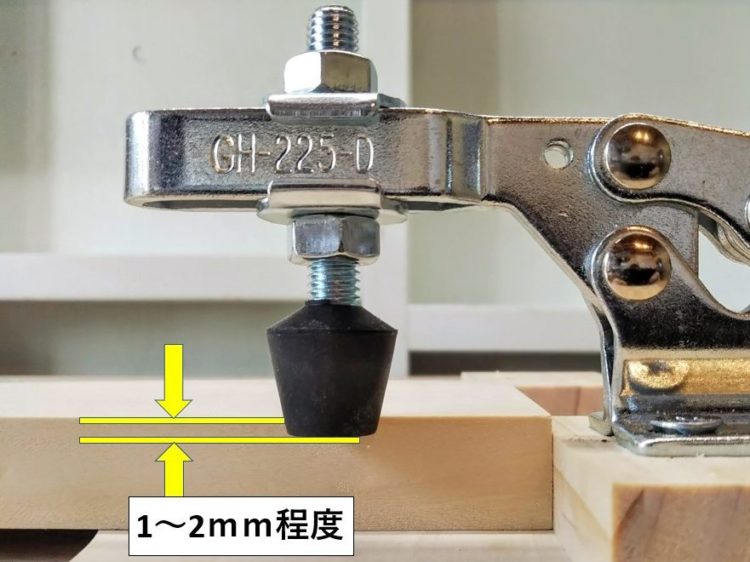

クランプヘッドの下げ幅

トグルクランプは、材料の厚みに応じて、クランプヘッドの高さを調整する必要があります。

ハンドルを下げ、クランプヘッドを固定・圧締状態にします。

材料をクランプヘッドの横にあてがい、材料の天端から1~2ミリ程度下がった位置にクランプヘッドの下端を合わせ、固定します。

(材料がきちんと固定・圧締されているか確認し、クランプヘッドの位置を調整してください)

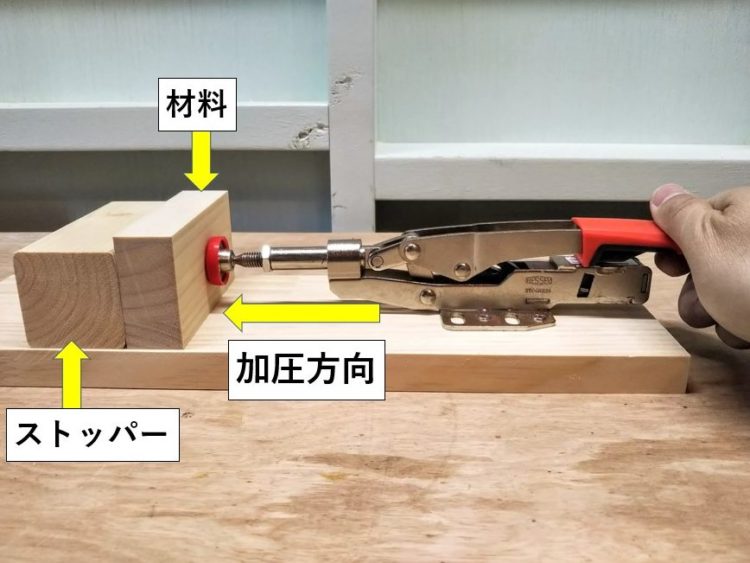

横押しタイプのトグルクランプ

ハンドルを押し下げ横方向に加圧する

トグルクランプには、横方向に加圧する横押しタイプや、厚みの異なる材料の固定・圧締をクランプヘッドの調整無しで出来るタイプもあります。

トグルクランプの使用例は、ルーターテーブルの構造と使い方 の記事内 ”ならい加工” の項目で紹介しています。

ラチェットクランプ

ラチェットクランプ

ラチェット機構

ラチェット機構により、圧締を保持するクランプです。

歯車と歯止め(爪)

ラチェット機構=一方方向のみ動かせる

ラチェット機構とは、歯車と歯止め(爪)の構造により歯車が一方方向にしか動作しない仕組みの事です。

このクランプの場合、ハンドル部を閉じる方向(クランプ部が物を圧締する方向)に動かすことは出来ますが、歯車と歯止め(爪)が噛み合うので逆の方向(ハンドル部が開く・クランプ部が緩む方向)には動かすことが出来ません。

ラチェットクランプで部材同士を圧締

ロック解除レバーを引く

圧締解除

ハンドル部を握り込んで部材を圧締します。

クランプを外す時は、ロック解除レバーを引いて歯車から歯止め(爪)を外し圧締を解除します。

バネクランプ

バネクランプ

バネ

バネクランプで圧締

バネクランプは、内蔵されているバネの力で圧締するシンプルなクランプです。

バネの力のみなので他のクランプに比べると圧締力は劣りますが、部材の仮止めなどちょっとした作業にあると便利です。

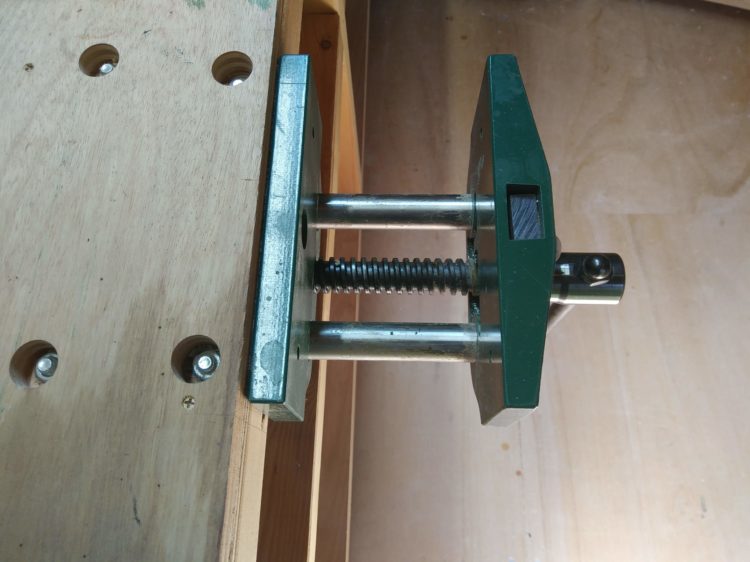

バイス(万力)

バイス(万力)

作業台に固定

バイス(万力)です。

切断や穴あけ、かんながけなどの作業時、材料を固定するものです。

作業台に本体が固定されているので両手が使え、安全で作業効率が上がります。

ハンドルを締め材料を固定

かんながけ

加工材をバイスに挟み込み、ハンドルを回し固定します。

まとめ

今回はクランプの種類と使い方について説明しました。

DIYではまず “Fクランプ” “バークランプ” あたりから用意して使ってみてください。

各段に作業がしやすくなり、DIYスキルもレベルアップするでしょう。