木工作業では、「部材や工具の寸法を測る」「直角などの角度を測る」「厚みや直径、深さを測る」など、計測する工程が非常に多く、それぞれの計測に適した様々な定規(計測工具)があります。

定規(計測工具)は計測の他に、加工の基準となる印 ”墨付け” にも使用されることが多いです。

今回は定規(計測工具)の中から、直角などの角度の計測・墨付けに用いられる、“スコヤ” “留め定規” “自由定規” ”プロトラクター” の使い方と機能について説明します。

スコヤ

スコヤ 直角定規

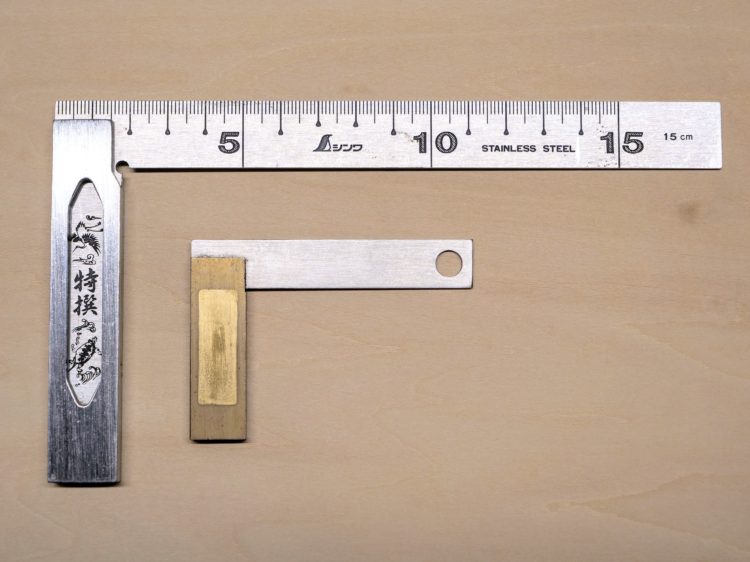

金属製(主にステンレス製)や木製の直角定規を “スコヤ” と言います。(英語で “try square” )

部材・工具の直角の確認、部材への墨付け、製作物の組み立て途中での直角の確認など、直角の精度が求められる場面で使用されます。

スコヤの大きさは大小様々で、計測用の目盛りがある・なしなど種類が多く、使用箇所に適したものを使用します。

スコヤ・長手と妻手

長手と妻手の外側と内側の角度が共に直角

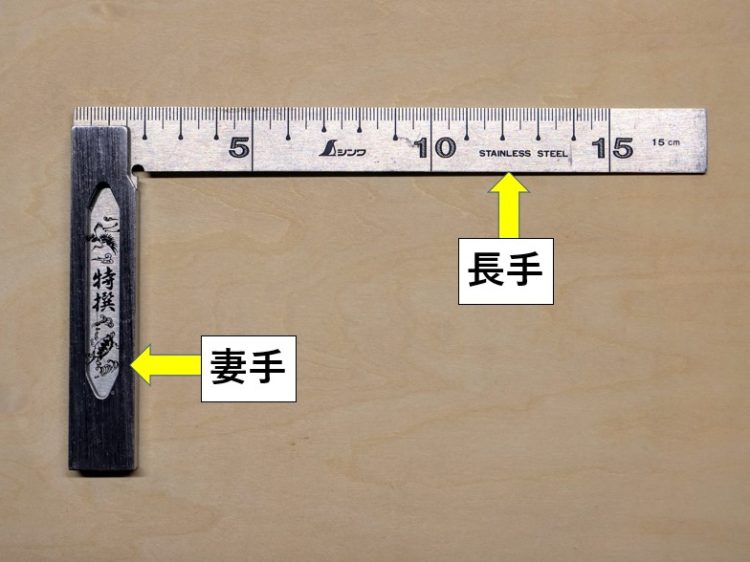

スコヤの長い部分を ”長手(ながて)” 、短い部分を ”妻手(つまて)” と呼びます。

長手と妻手の外側・内側の角度が共に直角になっています。

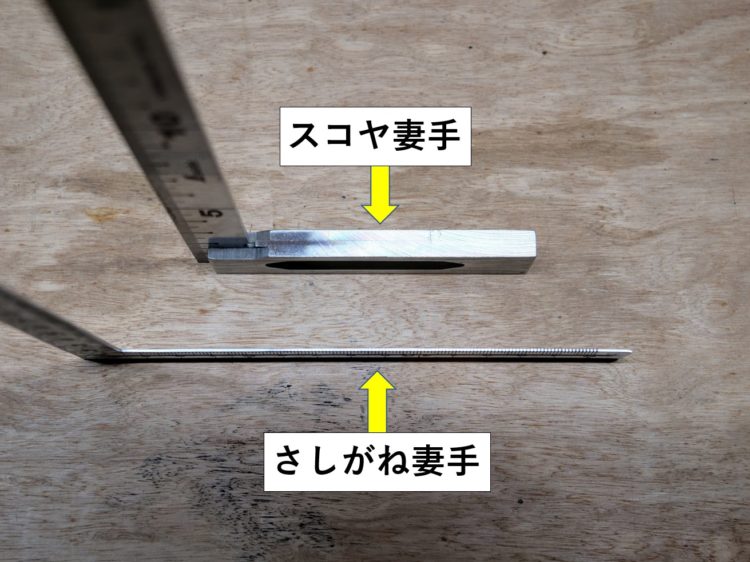

スコヤとさしがねの妻手比較

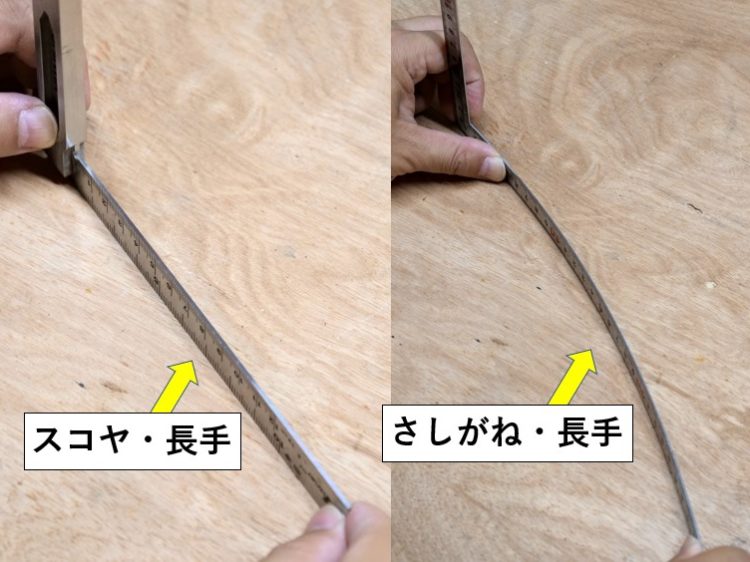

スコヤ・長手はしならない

直角定規には、スコヤの他に ”さしがね” がありますが、スコヤとさしがねの大きな違いは、妻手の構造です。

さしがねは長手と妻手の厚みが一緒ですが、スコヤは長手を妻手で挟み込んだ構造で、長手より妻手のほうが厚くなっています。

妻手が厚く出っ張っている事で、墨線を引く際などに部材に妻手が引っ掛けやすくなっており、垂直に立てて使うことも出来ます。

スコヤの長手は、さしがねの様にしならせて曲線を墨付けすることは出来ないですが、その分狂いが出にくく直角の精度を保ちます。

ただし落としたりぶつけたりすると直角が狂ってしまうので取扱いには十分注意してください。

さしがねに関しては、木工DIYの基本、計測・墨付け・切断・接合に必要な手工具とは?コンベックス・さしがね・のこぎり・げんのうについて詳しく説明します。 の記事を参照してください。

スコヤの目盛り

スコヤの目盛り(角目)

計測用の目盛りが印されているスコヤは、墨付け位置を決めたり電動工具の調整等に便利です。

目盛り(cm)は、妻手外側からの寸法用と妻手内側からの寸法用の二種類印されていることが多く、更に ”角目” の目盛りが印されている物もあります。

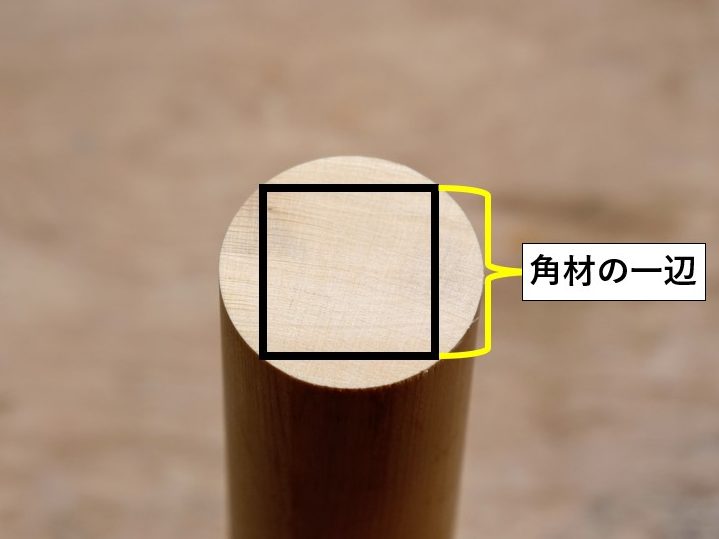

角目で丸太(丸棒)の直径を計測

角目の寸法値=角材の一辺

角目の目盛りは、「通常の目盛り × √2」の値を表しています。

”角目” の目盛りで丸太(丸棒)の直径を計測すると、その角目の寸法値が、丸太(丸棒)から製材出来る最大の角材(正方形)の一辺の寸法と同じになります。

スコヤの使い方

墨付け

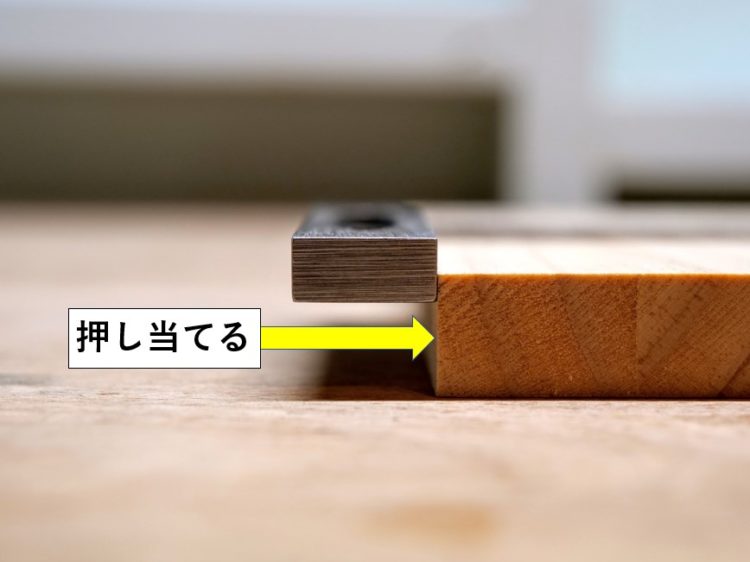

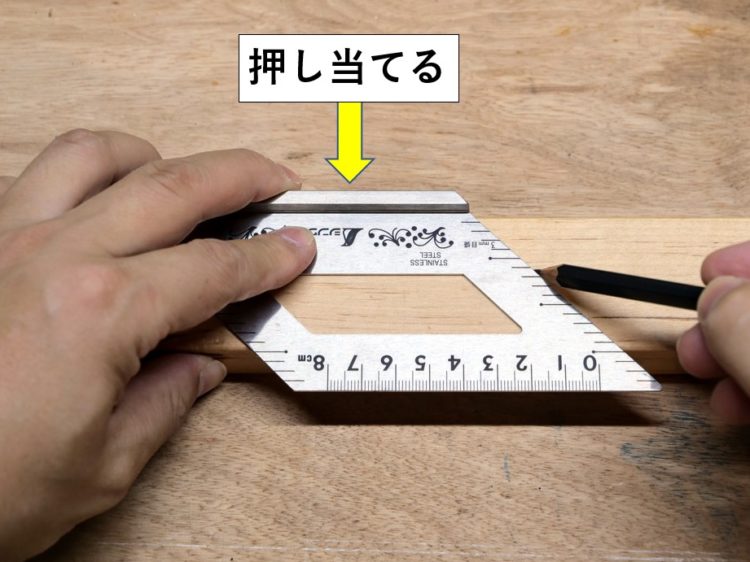

部材端部にスコヤ妻手を押し当てる

妻手を押し当てる

スコヤの妻手部分を部材端部に押し当てて、墨付けをします。

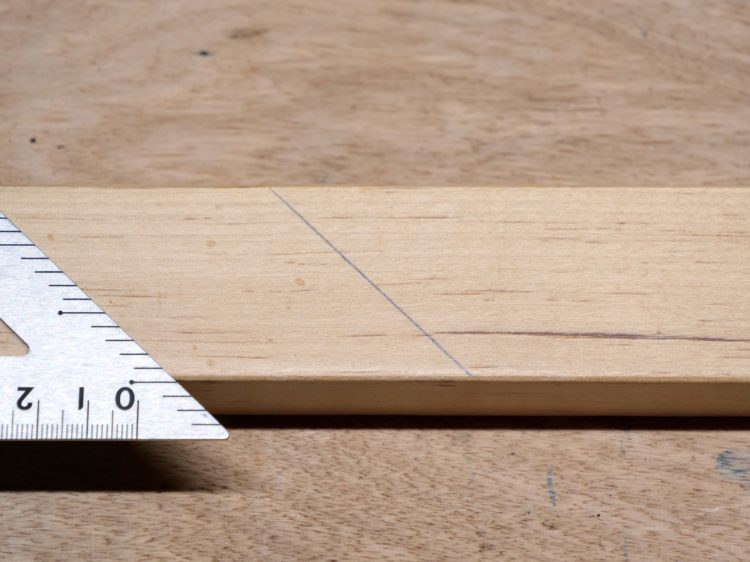

垂直な墨線を引くことが出来る

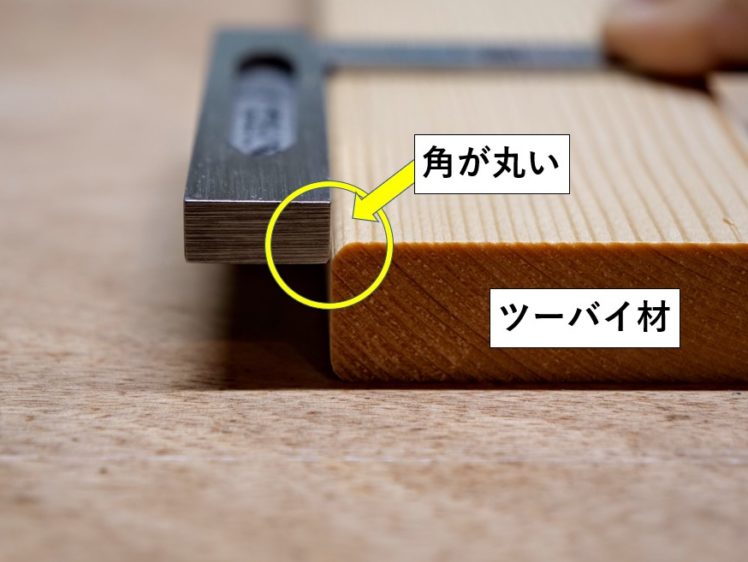

ツーバイ材はスコヤを当てにくい

正確な垂直線(墨線)を引くことが出来ます。

ホームセンターで販売されていて、DIYの材料としてよく使用される “ツーバイ材” の場合、角の部分が最初から丸くなっており、スコヤを当てずらいので注意が必要です。

角材の4面同じ位置に墨線を引く

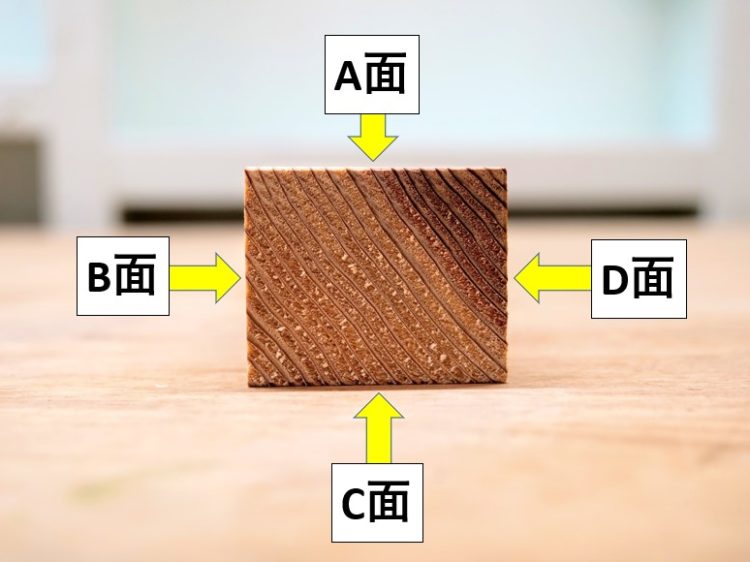

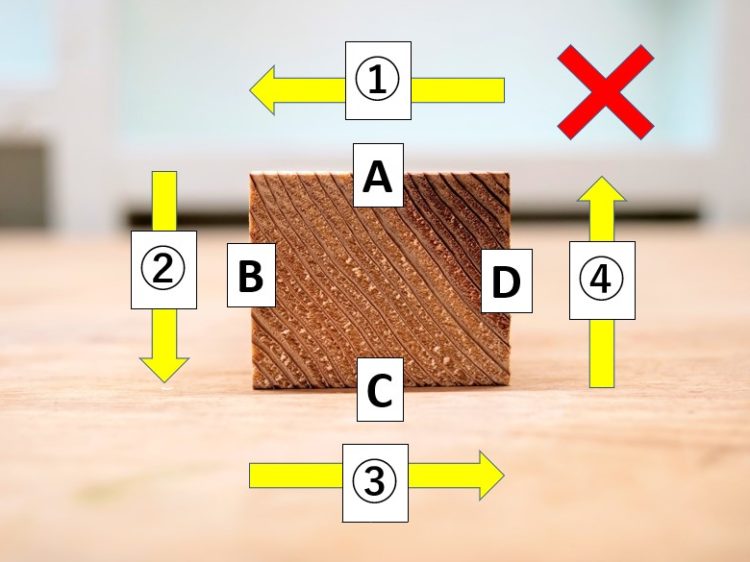

4面をそれぞれA面B面C面D面とする

角材など4面同じ位置に墨線を回す場合は、適切な墨付け方法があります。

4面をそれぞれ、A面・B面・C面・D面 とし、墨付け方法を説明します。

A面に基準の墨線を引く

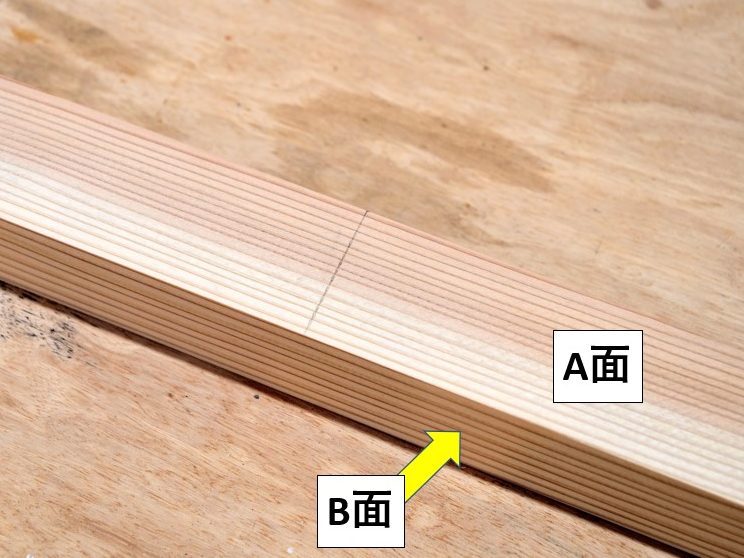

B面を手前にしてA面に墨線を引く

B面が手前に来るようにして、A面に基準の墨線を引きます。

A面の墨線に合わせB面に墨線を引く

A面の墨線とB面の墨線をつなげる

角材を前方に回転させ、B面が上になる様にします。

A面の墨線にスコヤを合わせ、B面に墨線を引きます。

(A面の墨線とB面の墨線をつなげます)

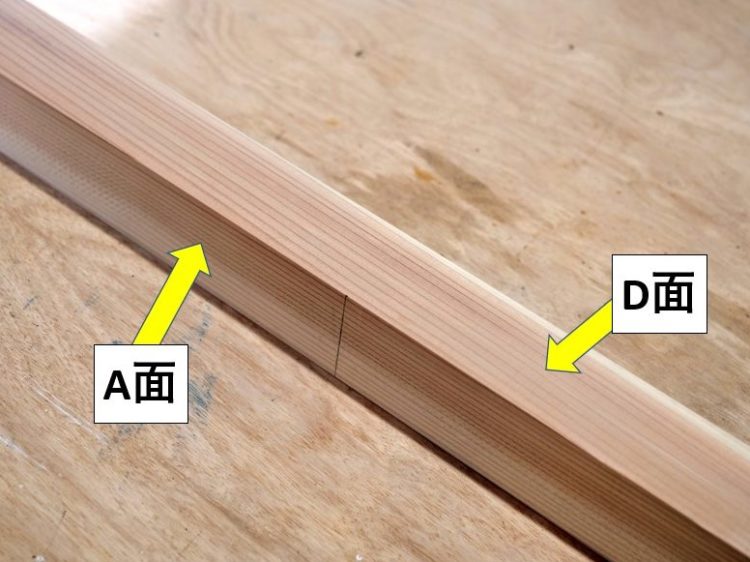

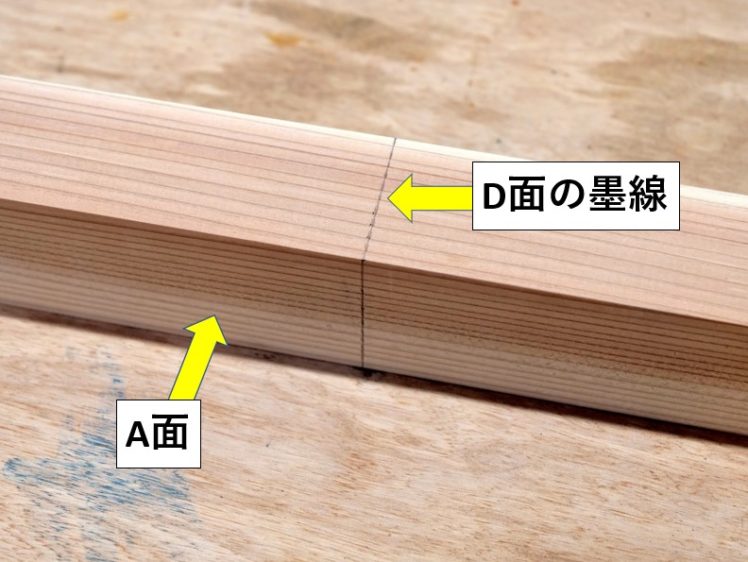

D面を上にする

A面の墨線に合わせて墨線を引く

A面の墨線とD面の墨線をつなげる

角材を手前に回転させ、D面が上になる様にします。

A面の墨線にスコヤを合わせ、D面に墨線を引きます。

(A面の墨線とD面の墨線をつなげます)

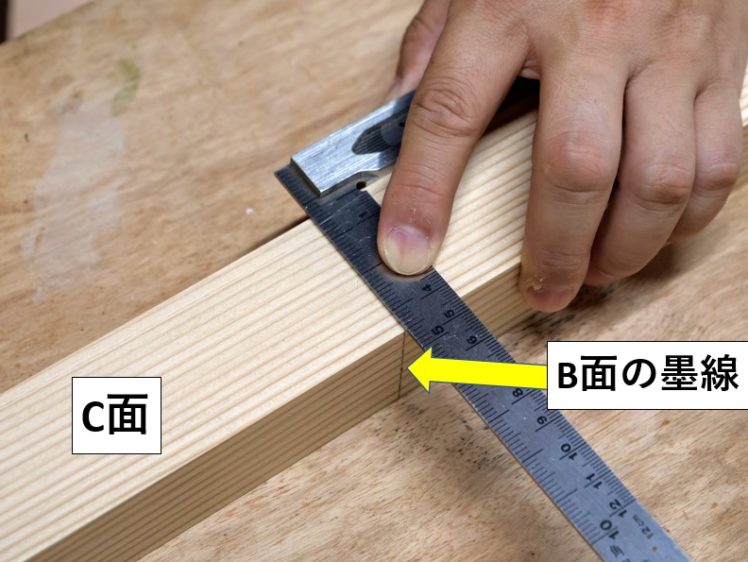

スコヤをB面の墨線に合わせる

スコヤをD面の墨線に合わせる

B面とD面の墨線をつなぐ

角材を手前に回転させ、C面が上になる様にします。

B面の墨線とD面の墨線にスコヤを合わせ、C面に墨線を引いたら、4面すべてに墨線を引き終わりです。

(B面の墨線とD面の墨線をつなげるようにC面に墨線を引きます)

やってはいけない墨付け順番

墨線を引く順番

A面の基準となる墨線から順に、B面・C面・D面と墨線を回していくと、最後のD面の墨線とA面の墨線が合わない場合が多いです。

必ず、A面の基準となる墨線からB面・D面に墨線を引き、最後にB面・D面の墨線を結ぶようにしてC面に墨線を引くようにします。

直角の確認

部材の直角確認

電動工具の刃やテーブルの直角確認

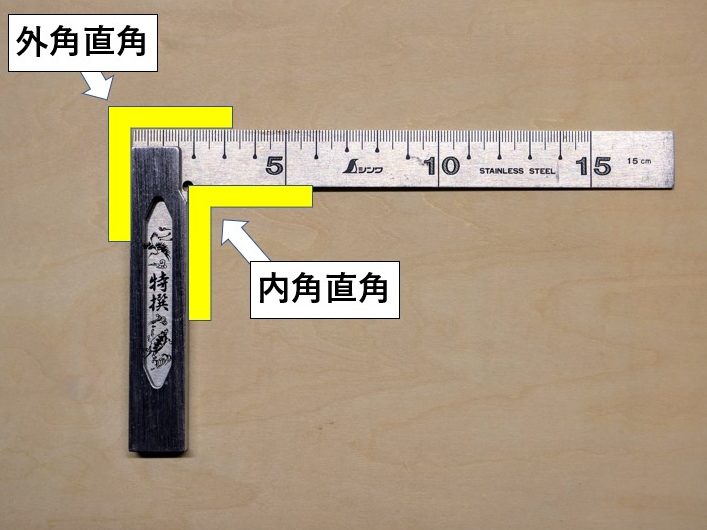

スコヤの内角や外角を使って、部材の直角・電動工具の刃やテーブルの直角を確認します。

確認する部材や工具の面と、スコヤの長手・妻手の間に隙間がある場合は、直角ではありません。

再度部材の加工や工具の調整をして、長手・妻手がピッタリ合うようにします。

組み立て途中の直角確認

スコヤによる直角確認は、家具等を組み立て途中にも行われます。

接着剤が完全に硬化する前に直角確認・修正をする事で、正確な組み立てが可能になります。

計測

マルノコ刃の出具合の計測

トリマービットの出寸法の計測

計測用の目盛りが印されているスコヤは、寸法の計測はもちろんですが、切削工具(マルノコやトリマー)の刃の出具合を調整する際によく使われます。

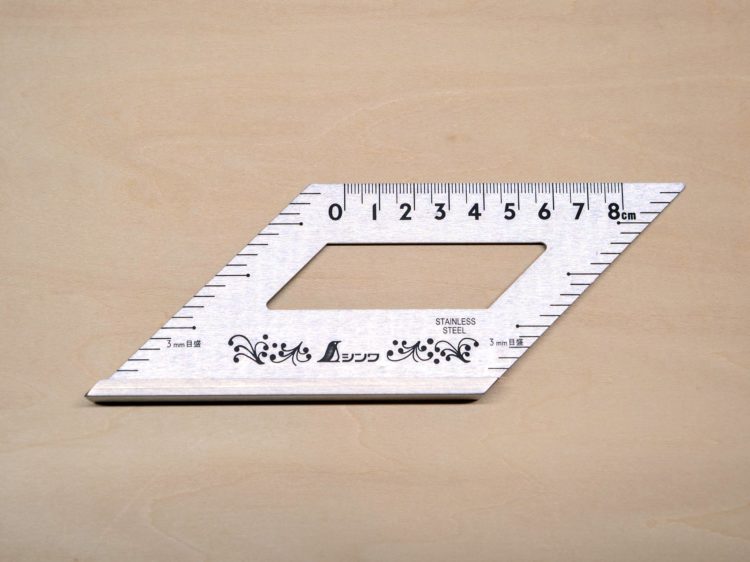

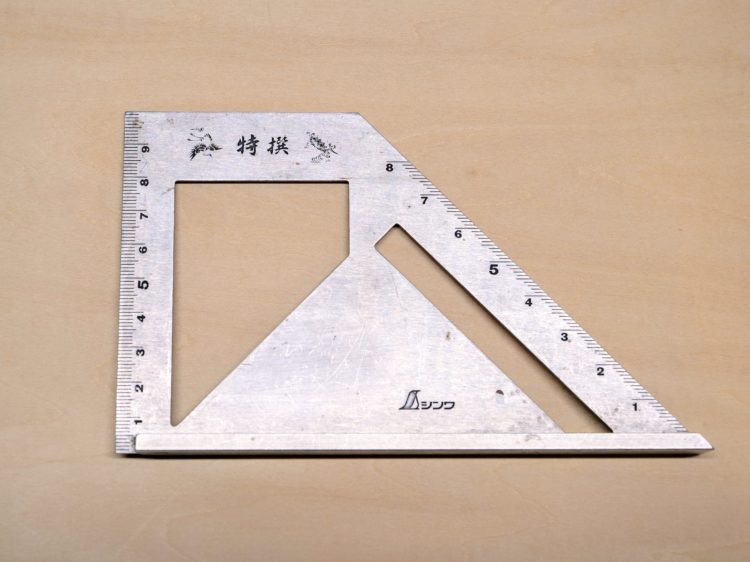

留め定規

留め定規

角度の基準となる厚みのある土台

”留め定規” とは、45°の事を指す “留め”(日本古来の呼び方。止めとも言われる。)の墨付けや角度の計測を行う道具です。

主にステンレス製で、45°の平行四辺形の平板を肉厚な土台で挟み込む構造です。

土台の出っ張りを押し当てて墨線を引く

留め(45°)の墨線

土台部分の出っ張りを部材に押し当て、墨線を引きます。

45°及び135°の墨線を連続して墨付けする際に便利です。

留め型スコヤ

スコヤと留め定規が一体になっている、便利な ”留め型スコヤ” もあります。

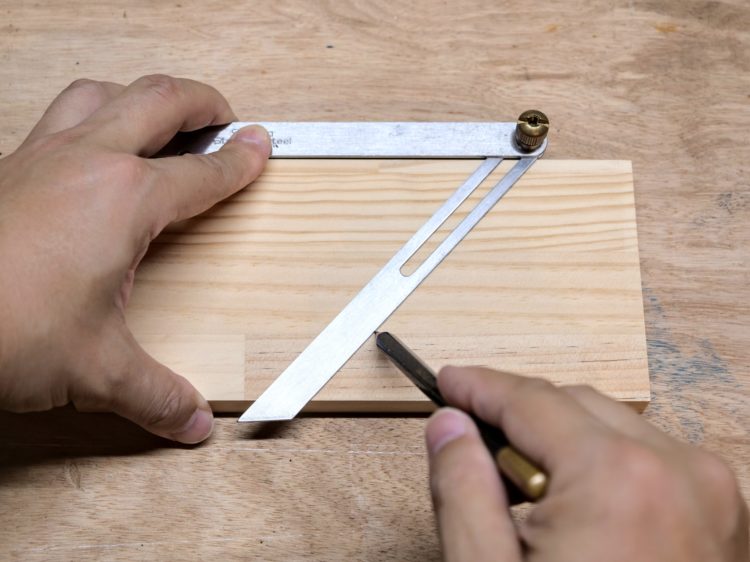

自由定規

自由定規

自由定規による墨付け

自由矩(じゆうがね)、斜め定規とも言われる “自由定規” 。

同じ角度を複数個所墨付けしたり、角度を写し取ったりする際に使われます。

目盛りはなく、任意の角度に合わせたらネジを締め固定して使います。

長手には溝が抜けていて、妻手が収まるようになっています。

妻手にも溝があり、ネジ部分を支点にスライド出来る仕組みになっています。

プロトラクター

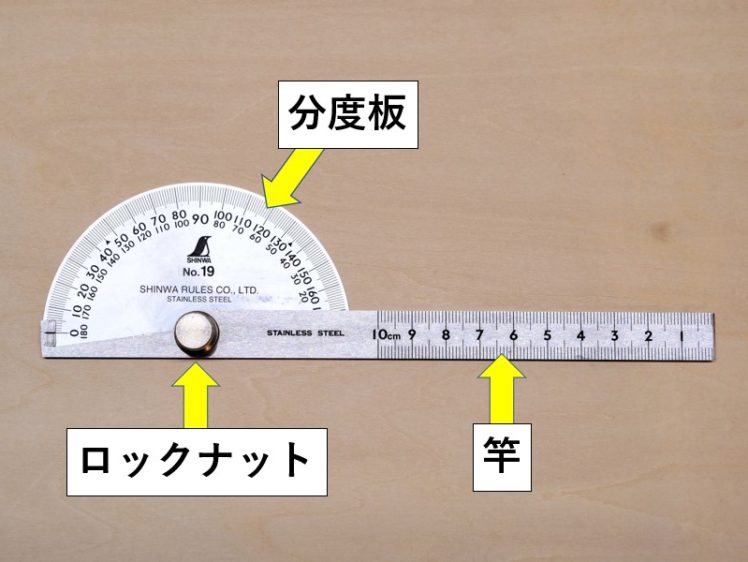

プロトラクター

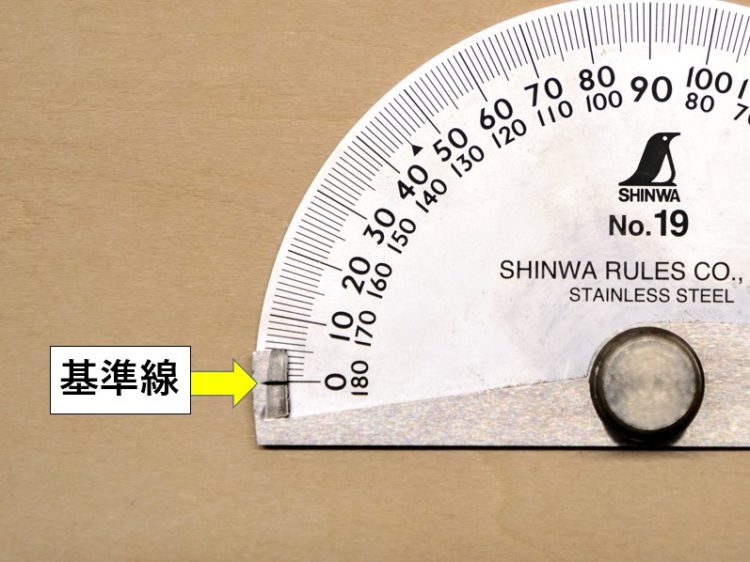

竿先端部の基準線

分度器が付いている自由定規を “プロトラクター” と言います。

基準線を任意の角度に合わせて固定する

分度板を部材に押し当て墨線を引く

基準線を任意の角度に合わせたらロックナットを締め付け、分度板を部材に押し当てて墨線を引きます。

分度板の底面と竿を測定物に当てることで角度の測定が出来ます。

まとめ

今回は直角などの角度の計測や墨付けなどに使われる “スコヤ” “留め定規” “自由定規” ”プロトラクター” について使い方と機能について説明いたしました。

特に “スコヤ” は、部材や工具の直角確認や計測・墨付けなど、あらゆる作業工程において使用頻度が非常に高い定規(計測工具)になります。

スコヤできちんと直角を確認しながら作り上げたかどうかが、出来上がった物の良し悪しにつながります。

参考にしてみてくださいね。