前工程束石を使用した独立基礎を設置したら、その上に土台(束柱・根太等で構成されるウッドデッキの骨組み)を組み上げていきます。

土台部分はウッドデッキの完成精度・耐久性にかかわる重要な部分なので、水平の精度を高く、水はけを考慮した構造に作り上げる必要があります。

今回は土台の構造と作り方について説明していきます。

土台の構造

土台全体

土台各部名称

土台は、床下部分(基礎石の上から床板の下までとする)で、ウッドデッキの構造で骨組みに当たります。

ウッドデッキの耐久性にかかわる部分なので、使用する材料(木材や金物など)は耐久性の高い物を選び、なるべく通気性の良い構造にする必要があります。

今回のウッドデッキの土台は、基礎石の上に立てられる “束柱(つかばしら)” 、床板を支える “根太(ねだ)” 、根太を下から支える根太受け材、樹脂製の束柱 “マルチポスト” から構成されています。

束柱

束柱間隔

一般的に束柱は90mmの角材が使用されます。

今回は90mm角のイタウバ材を使用し、基礎石と束柱の間に基礎パッキンを挟んで立てます。

束柱は900mm間隔に設置します。(根太の太さによって間隔は前後します。)

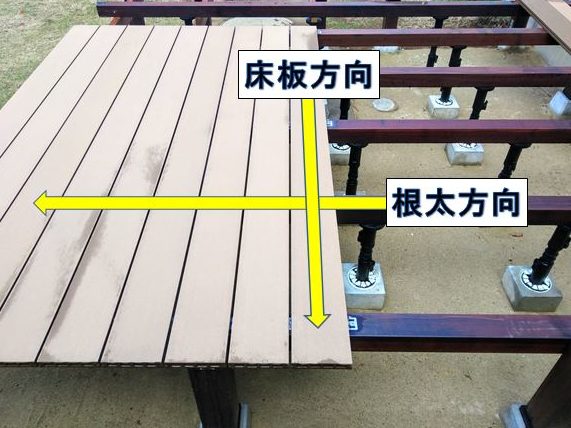

根太と床板の方向

根太は床材と直角に交わる様に設置されます。

今回は根太に70mm角のウリン材を使用します。

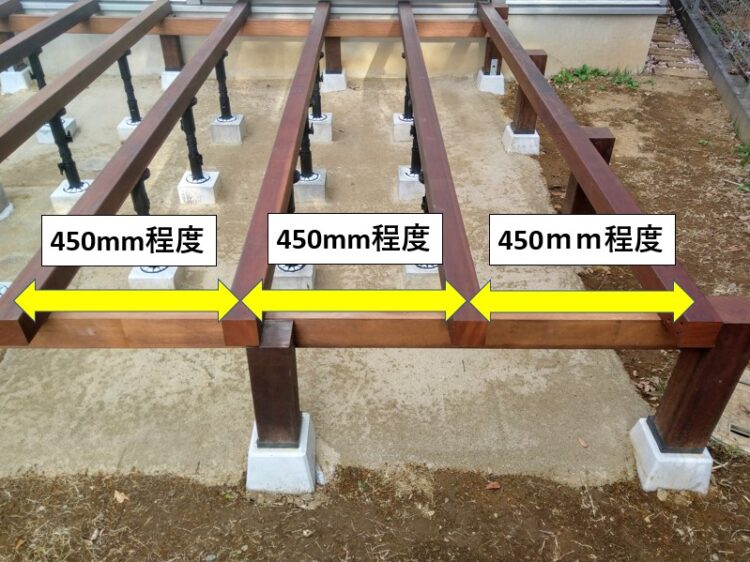

根太を450mm程度の間隔に設置

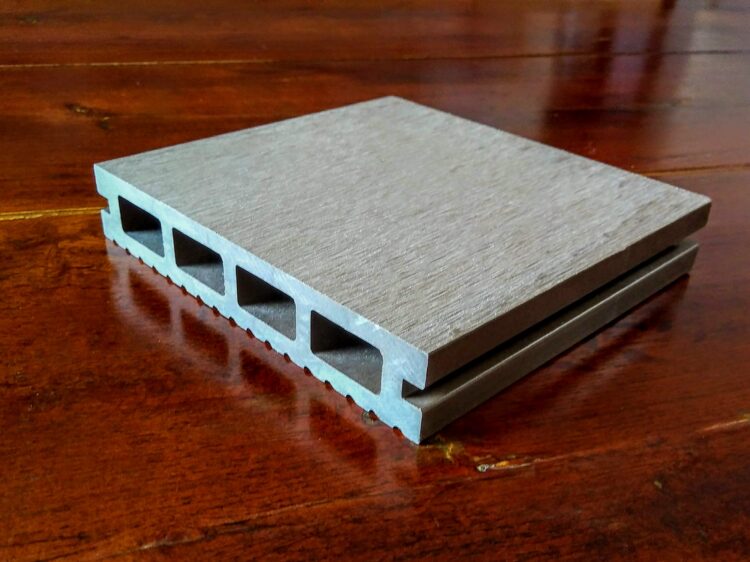

天然木(イタウバ)の床板

人工木(アドバンスデッキ)の床板

一般的に根太は450mm程度の間隔で設置します。

(使用する床板の種類・厚みによって間隔を変える場合があります)

束柱・根太の設置間隔に関して詳しくは、ウッドデッキの構造と各部材の名称・寸法、基準となる設置間隔とは? の記事を参照してください。

マルチポスト

600mm間隔にマルチポストを設置

外周部には90mmの角材を束柱として使用しますが、内側(外側から見えない場所)には “マルチポスト” を束柱として使用します。

マルチポストは樹脂製のため高耐水性で、木材の束柱の様に腐って朽ちる事がなく、屋外使用が可能です。

施工方法も簡単で作業時間の短縮につながりますし、10年以上耐荷重を維持する耐候性樹脂で作られている束柱です。

マルチポストの施工方法に従って、600mm間隔に設置します。

根太を外枠に固定

前後に根太受け材を設置

ウッドデッキの外枠に根太を直接固定するのが一般的ですが、今回は根太受け材(2×4のイタウバ材を使用)を束柱に固定し、根太を下から支える形になります。

各束柱の長さ決め

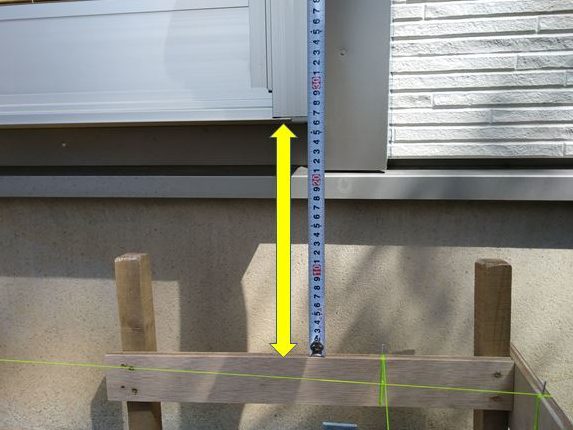

ウッドデッキの床の高さ

水糸から床の高さまでの寸法

周辺部の束石は高さがバラバラなので、それぞれの束柱の長さを調整して土台部分を水平にします。

水糸を基準にそれぞれの束柱の長さを決めていきます。

今回のウッドデッキの高さ(床板の上端)は、掃き出し窓のサッシ枠から3mm下げた位置に設定します。

水糸から床板の天端までの寸法を測ります。

束石から水糸までの寸法を測定

基礎パッキンをかませる

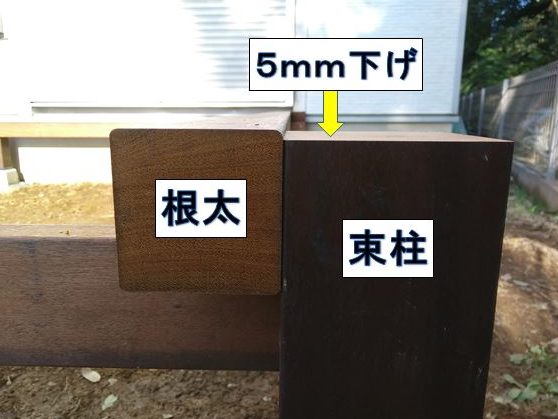

5mm束柱を下げる

次に、各束石から水糸までの寸法を測ります。

束柱の長さは、本来であれば「水糸から床板天端までの寸法」+「束石から水糸までの寸法」-「床板の厚み」となります。

今回は、束柱と束石の間に水はけと通気性をよくするため “基礎パッキン” を挟みます。

さらに束柱を根太(床板を固定する部材)よりも5mm下げ、床板との間に空間を持たせて水はけと通気性をよくしています。

したがって今回の束柱の長さは、「水糸から床板天端までの寸法」+「束石から水糸までの寸法」-「床板の厚さ」-「基礎パッキンの厚さ」-5mm となります。

束柱兼フェンス支柱

ウッドデッキ上にフェンスを設置する場合は、束柱を伸ばしてフェンスの支柱とします。

束石から床板天端までの寸法を水糸を基準にして採寸します。

「束石から床板天端までの寸法」+「フェンスの高さ」 が束柱兼フェンス支柱の部材として用意する長さになります。

各部材の塗装

①イタウバ材束柱・無塗装・6年経過

②イタウバ・フェンス支柱・無塗装・6年経過

ウッドデッキの耐久性は設置される場所の環境に大きく左右されます。

高耐久(耐用年数25年以上)のイタウバですが、設置場所の地面が土で湿気が多い環境に無塗装で束柱として使用した場合、6~7年で朽ちてしまう事があります。(①の写真参照)

設置場所がコンクリートの上で風通しの良い場所に、無塗装でフェンス支柱として使用した場合(②の写真参照)、色は抜けてコケが付いていますが、腐りはなく、設置時の強度を保っています。

木材を朽ちさせる、“腐朽菌” は湿度が高い場所に繁殖しやすい為、ウッドデッキの設置場所が土の場合は使用木材に防腐塗装を施す必要があります。

今回のウッドデッキは使用する材が、“ウリン” と “イタウバ” の高耐久の木材ですが、設置場所が土の上なので、すべての部材に木材保護塗料を塗装します。

オリンピックマキシマム(クリアー)

オリンピックマキシマム中身

ウリンやイタウバの様な高耐久のハードウッド材は油分が多く、一般的な木材保護塗料を塗装してもはじいてしまい、塗装不良が起こりやすい材です。

今回は植物性オイル塗料以上の浸透力があり、高耐久のハードウッド材への塗装も可能な水性塗料、“オリンピックマキシマム・クリアー” を塗布します。

オリンピックマキシマム・クリアーは、防腐・防虫・防カビ・防水・耐紫外線などにおいて優れた塗料で、木部に深く浸透し保護します。

クリアー(透明色)の塗料ですが、実際の中身の色はキャメル色に近く、粘度も高めです。

刷毛で一回塗り

木口にもしっかりと塗布

マキシマム・クリアー塗装後

一回塗りが基本で、薄めたりせず原液のまま刷毛を使用し塗布していきます。

オイル塗装の様な木目を活かしたしっとりとした仕上がりになります。(若干黄色味がかった仕上がり)

表面は乾燥が早いですが、木材内部に浸透している部分までしっかり乾燥させるため、24時間乾燥させます。

ウッドデッキに適した木材保護塗料に関しては、ウッドデッキに適したおススメの木材保護塗料とは?木材保護塗料の種類と比較、選ぶ際のポイントを説明します。 の記事を参照してください。

外周部の束柱・根太を固定

外周部の束柱と根太・根太受け材を固定

束石中央の穴

コンクリートを充填

外周部の束柱・根太・根太受け材を固定していきます。

束柱を固定する前に、束石中央の穴に雨水が溜まるのを防ぐ為、コンクリートを充填・乾燥させておきます。

母屋側・両角の束柱から固定

基礎パッキンを挟む

母屋側・両角の束柱から固定していきます。

束柱と束石の間には、基礎パッキン(水はけと通気を良くし、束柱の腐食を防ぐ役割をする)を挟んで固定します。

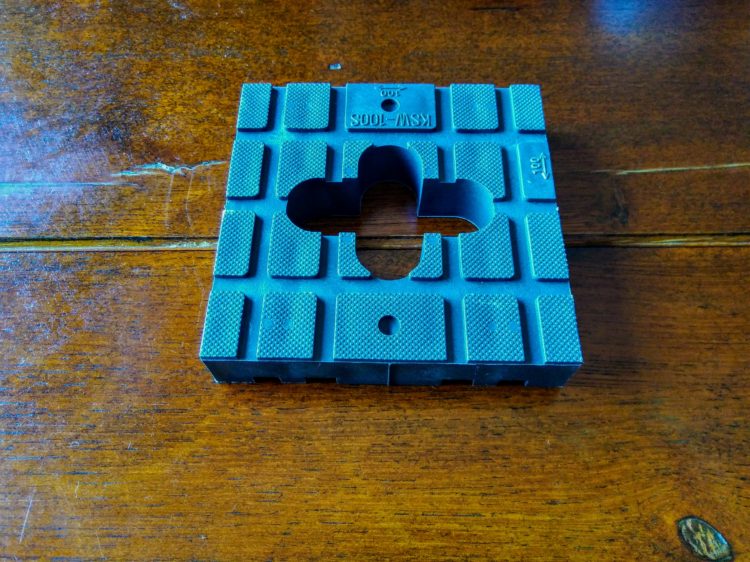

吉川化成 キソスペーサー 表面

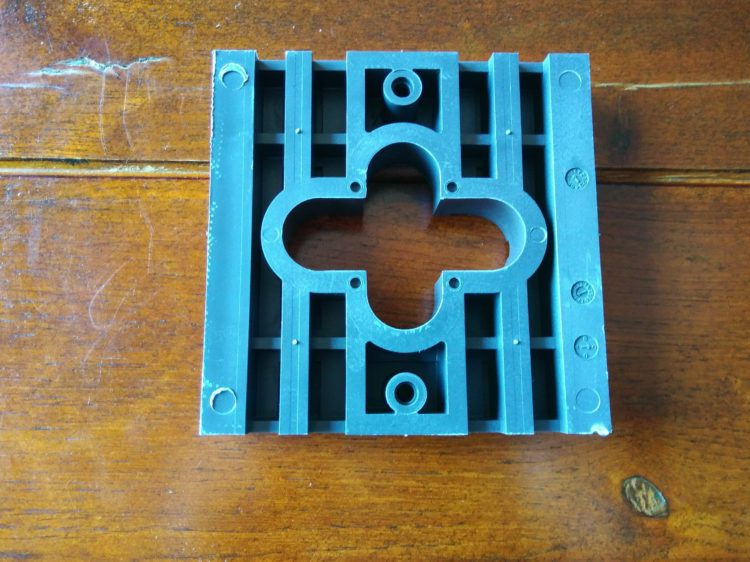

キソスペーサー 裏面

今回使用する基礎パッキンは、吉川化成の “キソスペーサー” です。

本来は、住宅の基礎に用いられ床下の換気を助ける役割をします。

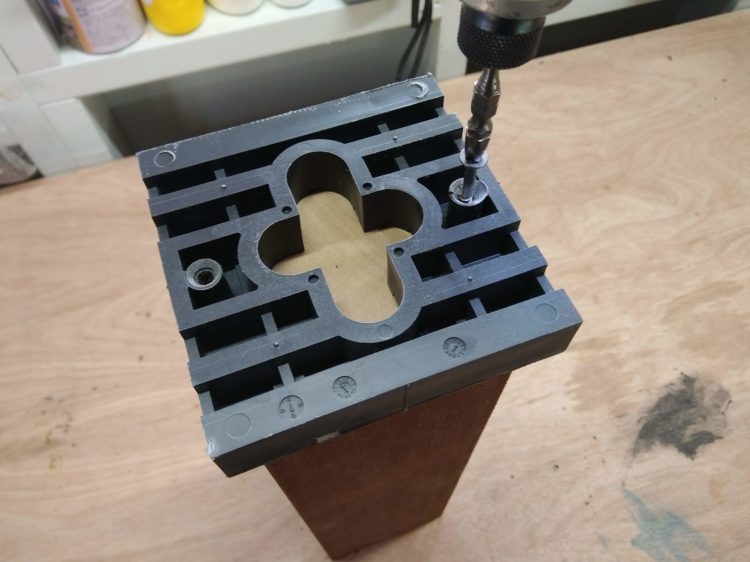

キソスペーサー裏面からビス止め

キソスペーサーを束柱に固定

キソスペーサーが住宅の基礎に使用される場合、表面からコンクリート釘で基礎に固定されます。

コンクリート釘の為の下穴を利用し、キソスペーサーを裏面から束柱にビス止め・固定しておきます。

硬質木材専用ネジ 錐込隊長

錐込隊長ビス全体

錐込隊長ビス先端部

羽子板付束石と束柱の固定には、硬質木材用ビス・錐込隊長を使用します。

屋外に使用するビスは、錆びないステンレス製を使用しますが、ビス自体の強度が強くありません。

そのためビスを打ち込んでいる時に、 “ネジ切れ” と言ってビスの頭部分が折れてしまう事が多々あります。

錐込隊長はステンレス製ですが、焼き入れとビスの先端が錐先の形状になっているため、堅木(ウリンやイタウバ)に使用してもネジ切れを起こしません。

耐錆性能を高める表面処理も行っているため、強度と防錆性を兼ね備えたステンレスビスで、ウッドデッキなど屋外で堅木を使用する際に使用されます。

下穴をあける

錐込隊長ビスで固定

錐込隊長のビスは堅木でも下穴無しでねじ込む事が可能ですが、インパクトドライバーを使用してもねじ込む(押し込む)がかなり必要で、ドライバービットが破損する場合があります。

作業性を上げる為にも下穴をあけてからビス止めしていきます。

垂直を確認

垂直を確認

母屋側両端の束柱固定完了

水平器で束柱の垂直を確認しながら固定していきます。

母屋側両端の束柱の固定が完了しました。

根太受け材を両端の束柱に固定

下穴をあけビス止め

4ヶ所をビス止め

根太受け材を両端の束柱に固定します。

両端の束柱の天端は同じ水平面上にあるので、天端から所定の寸法位置に根太受け材をクランプで固定します。

根太受け材に水平器をのせ水平を確認したら、ビス止めして固定します。

下穴をあけ、4ヶ所ビス止めし固定します。

皿取錐

皿ビス

ビスの下穴を開ける際に便利なのが、“皿取錐” です。

ウッドデッキで使用されるビスは ”皿ビス” がメインとなります。

皿ビスはビスの頭部分が皿の形状になっており、ネジ頭をビス止めする部材面とフラットにする為には、下穴を開ける際に皿部分が収まる部分も切削しておく必要があります。

皿取錐で下穴をあける

皿部分も同時に切削

皿ビスの収まり

皿取錐は下穴を開ける際に皿の部分も一緒に切削する事が出来ます。

皿取錐に関して詳しくは、皿取錐の種類と使い方とは? の記事を参照してください。

根太受け材を束柱にビス止め

内側の束柱を固定

反対側の束柱・根太受け材をビス止め

根太受け材を両端の束柱に固定したら、内側の束柱を所定の位置にビス止め・固定します。

母屋側の束柱・根太受け材を固定出来たら、同じように反対側の束柱・根太受け材をビス止め・固定します。

根太を渡す

束柱の垂直を確認

根太を束柱にビス止め

両端の根太を根太受け材に乗せ、束柱にビス止めします。

水平器で束柱が垂直かどうか確認してから、クランプでしっかり固定し、下穴を開けてビス止め・固定します。

4ヶ所ビス止め

根太と束柱を固定

間の束柱と根太を固定

錐込隊長のビス・90mmを使用しますが、根太材が70mmの厚みがあるので、下穴を深く(ネジの皿が収まる部分も深く)あけビス止めします。

根太を両端の束柱に固定したら、間の束柱を所定の位置にビス止め・固定します。

点検口をよけて束柱と根太を固定

外周部の土台の組み上がり

本来であれば反対側の根太も同じように固定するのですが、今回は点検口がある為、変則的な形になっています。

外周部の土台が組み上がりました。

内側の基礎石(コンクリートピンコロ)を設置

コンクリートピンコロの間隔

束柱・根太・根太受けで組んだ外周部の内側に、コンクリートピンコロを基礎石として設置します。

前述の通り(根太・マルチポストの間隔)、コンクリートピンコロ同士の間隔は、前後方向に600mm・左右方向に400mmとします。

前後方向に水糸を張る

左右方向に水糸を張る

根太受け材の所定の位置に釘を打ち込み、コンクリートピンコロの基準の水糸を張ります。

左右の根太にも所定の位置に釘を打ち込み、水糸を張ります。

水糸を移動させる

初めから前後左右の水糸を全部張る(マス目状に張る)と作業がやりづらくなります。

前後方向の水糸は一本だけ張り、一列ピンコロを設置で来たら、水糸を隣の位置に移動させピンコロを一列設置する、という作業を繰り返します。

穴掘り

突き固め

砂利入れ・突き固め

外周部の束石を設置した方法と同じように、水糸を基準にコンクリートピンコロを設置する場所に印をつけ、穴掘り・突き固め・砂利入れ・突き固めの作業をします。

外周部の束石の設置法は ウッドデッキの作り方。束石を使用した独立基礎の作り方とは? の記事を参照してください。

コンクリートピンコロを吸水させておく

コンクリートを入れてなじませる

十字方向の水平を確認

コンクリートピンコロを水に浸け、吸水させておきます。

コンクリートを入れ馴染ませたら、コンクリートピンコロを水糸に合わせ(目見当)設置し、十字方向の水平を確認・修正します。

3カ所の角にさしがねをあてる

さしがねと水糸の位置を確認

コンクリートピンコロの3カ所の角にさしがねをあて、水糸との位置を確認します。

3カ所の角が水糸の真下に来るように、コンクリートピンコロを動かし調整します。

一列目のコンクリートピンコロを設置

水糸を移動

2列目のコンクリートピンコロを設置

1列目のコンクリートピンコロ(3個)を設置し終えたら、所定の位置に水糸を移動し、2列目のコンクリートピンコロを設置していきます。

コンクリートピンコロを設置完了

水糸を移動しながら、すべてのコンクリートピンコロを設置します。

床下部分に固まる砂(マジカルサンド)を敷き詰める

束柱に泥はね

固まる砂

前述のようにウッドデッキの耐久性は設置する場所の環境、床下と束柱周りの状態に大きな影響を受けます。

今回のウッドデッキの設置場所は土の上になり、水はけがよくなく、雑草が生える可能性があります。

束柱の回りが土だと、雨天時の泥はねが酷く、腐朽菌(木を腐らせてしまう)の発生を助長してしまいます。

水はけをよくし、雑草の発生を抑え、泥はねを防ぐために、“固まる砂(マジカルサンド)”を使用します。

固まる砂(マジカルサンド)は珪砂(ガラスの原料などに使用)にセメントを混ぜたもので、敷き詰めて水をかけると硬化し、雑草予防やぬかるみ対策などに使用されます。

平らにならす

約3センチ程の厚みに敷き込む

散水

床下になる部分の地面をならし、マジカルサンドを端材等を使用し厚み約3センチほどになるよう敷き広げます。

敷き詰めたら、表面が湿る程度に優しく散水します。

1時間程経過したら(表面が硬化しはじめます)、たっぷり散水し、1日かけて乾燥・硬化させます。

根太を固定・マルチポストを設置

根太を斜めからビス止め

根太を根太受け材に固定

内側の根太を所定の位置にクランプで固定し、斜めから根太受け材へビス止め・固定します。

上方向に反り

下方向の反り

木材は長さが長くなると、反りが生じている材も多くなります。

なるべく反りの少ない材を選びますが、ネットなどで購入すると材の状態が分からず、反りの酷い材を使用せざる負えない場合があります。

根太材が反ってしまっている場合、どの方向に反りを向けるのかが重要なポイントです。

ウッドデッキの場合、根太の上には床材が乗るだけなので上からの重さは木材の反りを修正するほどではありません。

上方向に反りを向けると、反りが修正出来ず、上に盛り上がった床面になってしまいます。

下方向に反りを向けると、束柱(今回はマルチポストを使用)によって上方向に反りを修正出来ます。

ですが、反りが酷い場合は、修正できずに根太の両端部を持ち上げてしまうことがあります。

横方向への反り

反りがある材料を根太に使用する場合は、反りの方向を横方向(水平方向)に逃がし、なるべく上下方向に反りが無い様にします。(特に上方向には反りが来ないようにします。)

全ての根太の固定完了

全ての根太を固定し、土台の木部が組み上がりました。

マルチポスト

コンクリートピンコロを設置した所の束柱は、“マルチポスト” (樹脂製)を使用します。

すべて樹脂で出来ており、耐水性が高く腐朽する事はありません。

屋外使用に長期間耐えうる樹脂製束柱です。

レバーを90°倒す

軸部を回し高さを調節

今回使用するマルチポストは、中央部分のレバーを倒し(ロック解除)軸を回転させ、高さを調節します。

(高さが決まったらレバーを戻し、ロックします。)

マルチポストは種類によって高さ調整方法が異なります。

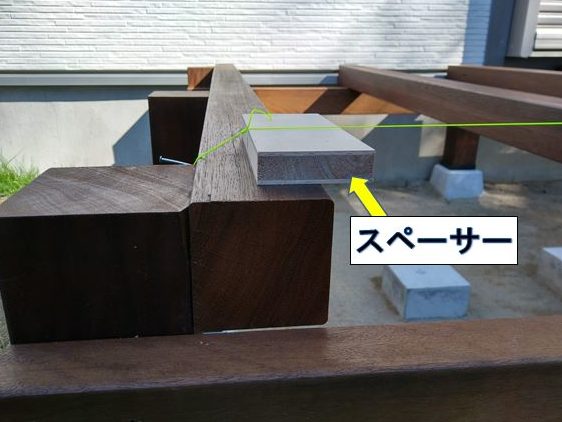

根太と水糸の間にスペーサーを挟む

両端の根太を結ぶ

マルチポストを設置する前に、全ての根太の高さが同じであるか確認する為の水糸を、基礎石(コンクリートピンコロ)の上に来るように張っておきます。

基準となる両端の根太を結ぶように水糸を張りますが、確認しやすくする為、根太の高さより少し上に張る必要があります。

両端の根太の上に同じ厚みのスペーサーを挟み込んで水糸を張ります。

根太とマルチポストの間に隙間をとる

マルチポストのロックを解除し、根太との隙間が10mm程度になる様に高さ調整します。

一液型ウレタン樹脂系接着剤

マルチポスト接地面に塗布

接着剤のはみ出し量

コンクリートピンコロとマルチポストの接着には、“一液型ウレタン樹脂系接着剤” を使用します。

マルチポストの接着面に一液型ウレタン樹脂系接着剤をたっぷりと塗布します。

コンクリートピンコロに押し付ける様にして接着します。

接着剤の塗布量の基準は、マルチポストの接着箇所(メッシュ部分)から均一に5mm程度接着剤がはみ出すぐらいになります。

マルチポストの高さを調節

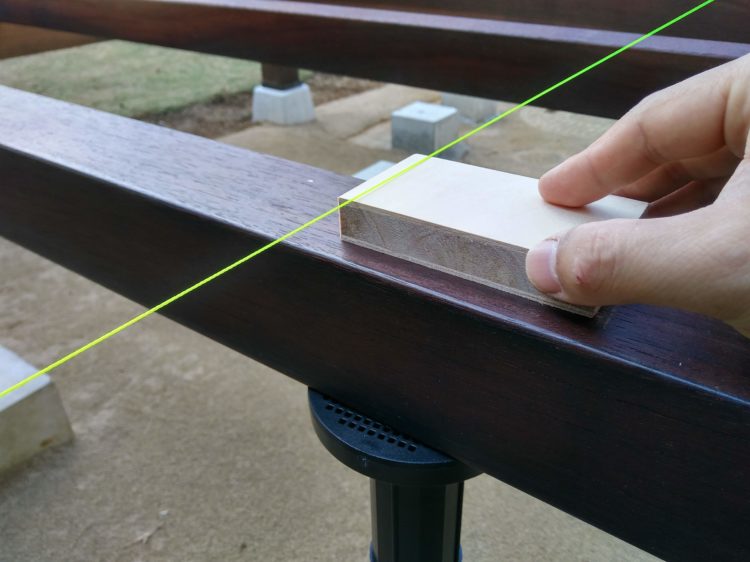

根太の高さを水糸で確認

横一列マルチポストを設置

マルチポストの高さを調節し、根太に押し当たる高さにします。

根太の高さが両端の根太と同じであるか、水糸で確認します。

両端の根太のスペーサーと同じ厚みの端材を用意し、根太と水糸の間に当てて高さを確認します。(低ければマルチポストを調節し根太を押し上げます。)

水糸が引かれている横一列のコンクリートピンコロにマルチポストを同じ方法で設置します。

土台の完成

水糸を移動し、すべてのコンクリートピンコロにマルチポストを設置したら、ウッドデッキの土台の完成です。

まとめ

今回は土台の構造と作り方について説明しました。

土台部分はウッドデッキの完成精度・耐久性にかかわる部分なので、設置する場所の条件、使用する材料の選択や組み上げる際の構造を熟慮する必要があります。

ウッドデッキを作る際にはコスト面も重要なポイントですが、土台部分には耐久性のある良い材料を使用する事をお勧めします。

次回は、床板・幕板を固定し、ウッドデッキを完成させる工程になります。

床板に天然木を使用した床張りに関しては、ウッドデッキの作り方。天然木による床張りのやり方とは? の記事を参照してください。

床板に人工木を使用した床張りに関しては、 人工木(アドバンスデッキ)のウッドデッキ材による床張りのやり方とは? の記事を参照してください。