”丁番” は家具や建具の開閉部になくてはならない金物で、様々な種類があります。

同形状の2枚の羽根が回転する ”平丁番” が基本形ですが、扉の使い方や形状によって、それぞれに適した丁番があります。

今回は、下向きに開く扉に適した ”ドロップ丁番” について使い方と取り付け方法を説明します。

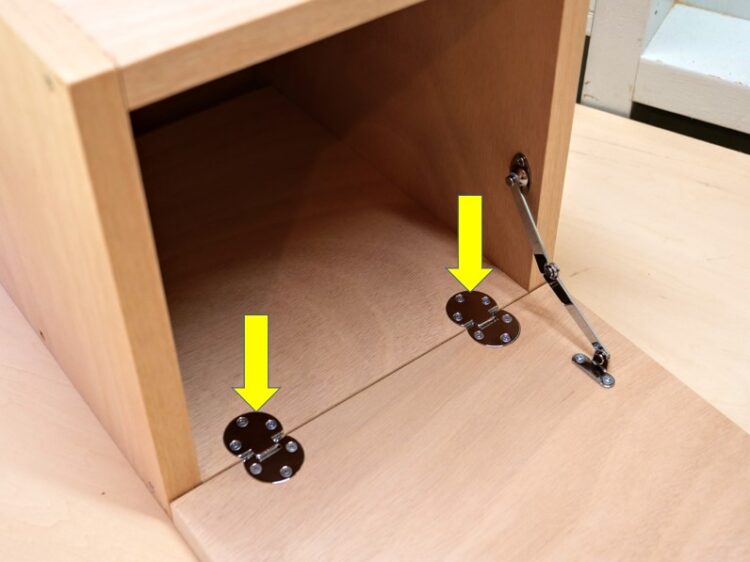

ドロップ丁番とは?

ドロップ丁番

下向きに開く扉に使用

ドロップ丁番の使用例(前開きの扉に取付)

止め穴にはめ込みビス止め

”ドロップ丁番” とは、テレビボードやライティングテーブルなど下向きに開く扉に使用される丁番です。

扉の内側・取付枠の地板双方に止め穴加工を施し、ドロップ丁番をはめ込んでネジ止め・固定します。

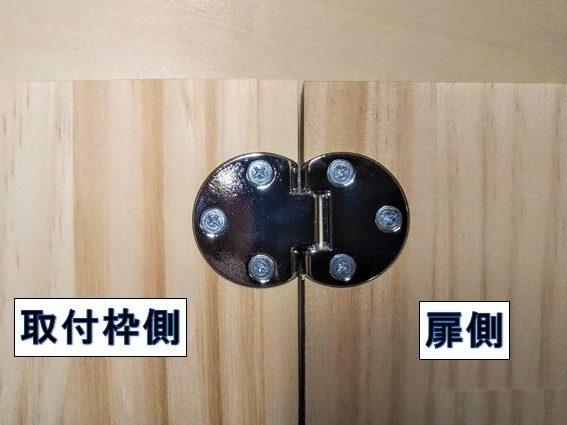

丁番の凹側と凸側

丁番の取付け向き

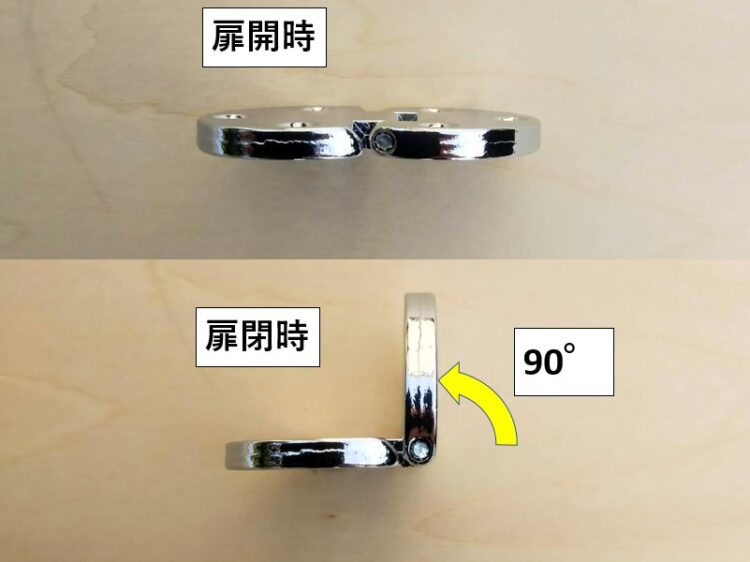

ドロップ丁番は、2つの円形状のパーツが芯棒によって連結していますが、連結箇所が凹と凸の形状をしています。

凹側は扉側に、凸側は取付枠地板側にネジで固定します。

扉開閉時のドロップ丁番の動き

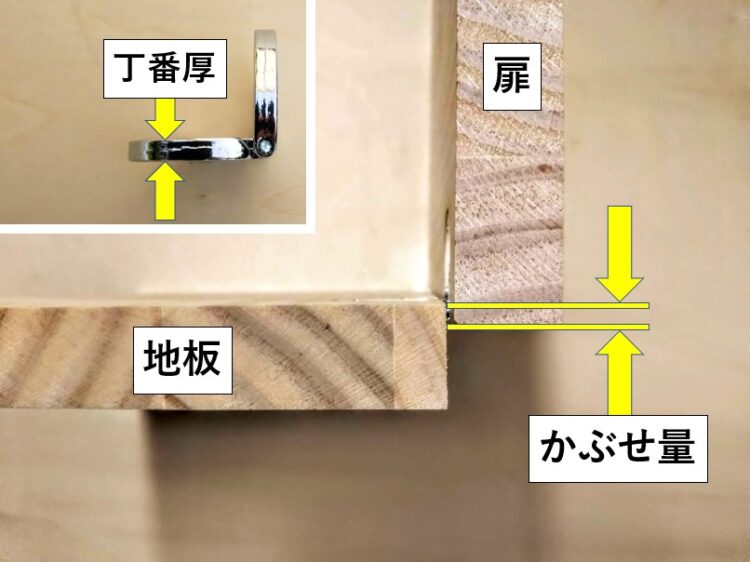

全閉時扉が丁番厚分地板にかぶる

今回使用するドロップ丁番は、扉を閉じた時、扉下部が丁番の厚み分地板にかぶる仕組みになっています。

(ドロップ丁番の種類によっては、かぶせ量が異なる場合があります)

扉の開閉は90°

扉内側と取付枠地板面がフラットになる

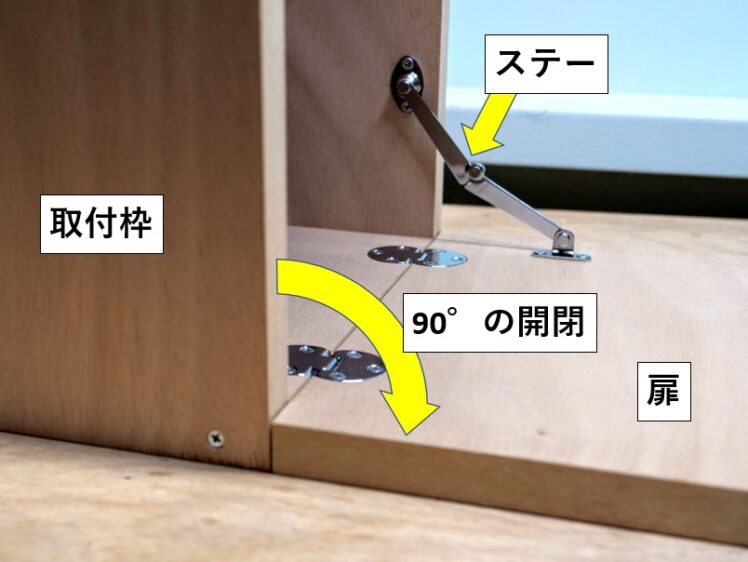

ドロップ丁番は、扉の開閉が90°まで可能です。

(ドロップ丁番は、扉の開いた状態を保持する金物 ”ステー” と一緒に使用されることが多い)

扉を全開にした時(90°開く)、扉内側と取付枠地板面がフラットになるのが特徴で、出っ張りがないため収納物の出し入れが容易になります。

ドロップ丁番の取り付け方法

扉・取付枠側両方に止め穴加工をする

ドロップ丁番をネジ止め

ドロップ丁番は、扉側と取付枠地板に止め穴加工を施し、はめ込んでネジ止め・固定します。

扉・取付枠地板共に同じ大きさ(切削範囲・深さ)の止め穴をあけていきます。

丁番(扉側と取付枠側)の間に隙間

木端面と丁番の隙間際が一致する

ドロップ丁番の取付位置

止め穴加工部分

ドロップ丁番には、扉側と取付枠側(地板)の間に隙間があり、扉及び取付枠の木端面と丁番の隙間の際が一致するように取り付けます。

(丁番取付時に扉と地板の間に丁番の隙間と同寸法の隙間が出来る事になります)

従って、止め穴加工の切削範囲は隙間際までの円部分になります。

丁番・円部分の直径A

隙間際までの寸法B

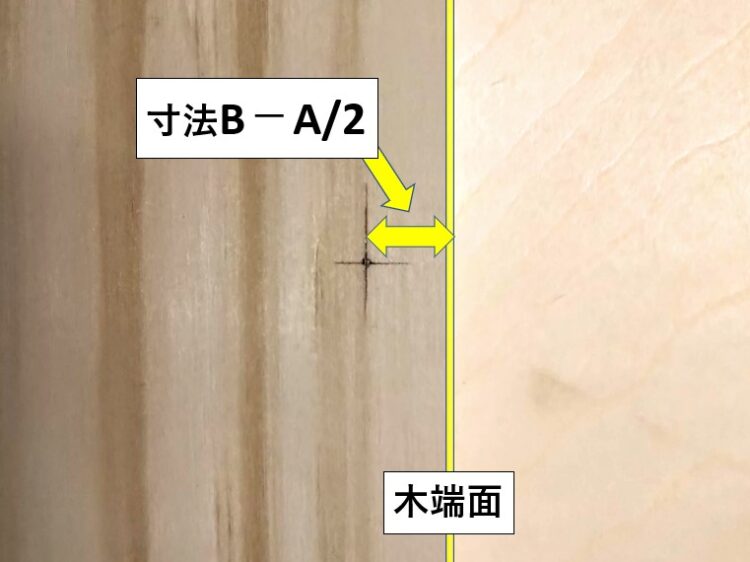

止め穴の切削範囲の大きさを求める為、丁番の円部分の直径A(今回使用する丁番の直径は30mmになります)と隙間の際までの寸法Bを計測します。

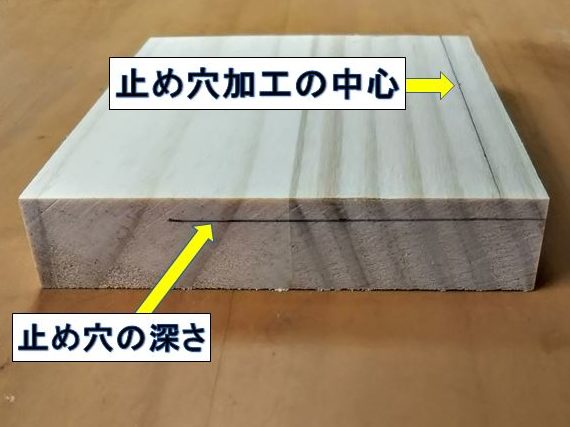

止め穴加工の中心墨の位置

止め穴加工の中心墨

止め穴加工の中心の位置は、扉木端面から「隙間際までの寸法B-丁番の円半径・A/2」の寸法分内側になります。(左右方向に対する丁番の位置は任意になります)

所定の場所に止め穴加工の中心を墨付けします。

ボール盤

ボアビット・30mm

今回の止め穴加工は、ボール盤にボアビット・30mmを装着し切削します。(電動ドライバーにボアビットを装着しての止め穴加工も可能です)

ボール盤に関して詳しくは、ボール盤の構造と使い方とは? の記事を参照してください。

ノギスで丁番の厚みを測定

試し材

丁番の厚みをノギスで計測します。(止め穴加工の深さの寸法になります)

丁番を取り付ける扉・取付枠と同じ厚みの試し材を用意し、木端面から「隙間際までの寸法B-丁番の円半径・A/2」の寸法分内側の止め穴加工中心墨と、止め穴加工の深さの墨線を引いておきます。

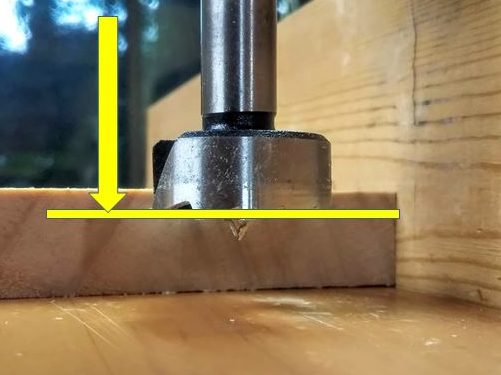

切削深さの調整

円中心の墨線とボアビットのセンターを合わせる

ボール盤のハンドルを回しボアビットを下限の位置まで下げた状態にしたら、ボアビットの刃面が止め穴加工の深さの墨線に合う様に、ボール盤のテーブルを上げ下げして調整します。

円の中心の墨線にボアビットのセンターが合う様に、テーブルを前後に動かしフェンスとボアビット・センターの間隔を調整します。

試し材に止め穴加工をしてみる

実際にドロップ丁番をはめて確認する

ボール盤のセッティングが出来たら、試し材に止め穴加工をしてみます。

正確な位置・深さに止め穴加工出来ているか、実際にドロップ丁番をはめて確認します。

(ドロップ丁番の隙間の際と木端面が一致しているかどうか、試し材上面から丁番が出っ張ってないか確認する)

正確な位置・深さに加工出来ていない場合は、ボール盤のセッティング調整・試し板で確認を繰り返します。

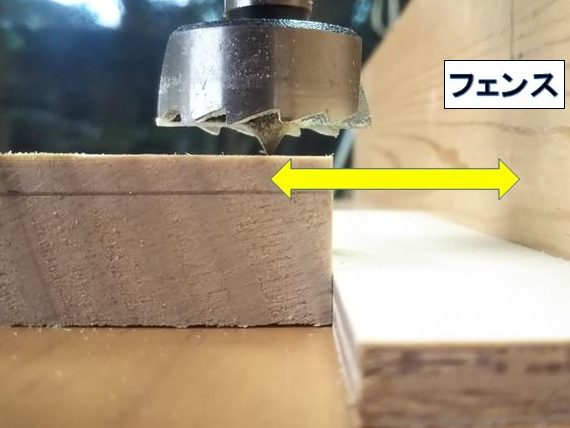

部材を左右に動かし墨線を合わせる

止め穴加工

4ヶ所に止め穴加工を行う

ボール盤のセッティングが完了したら、部材をテーブルのフェンス側に押し当ててセットし、止め穴加工をします。

部材を左右に移動し墨線をボアビットセンターに合わせたら、ずれないようにしっかり押さえ切削していきます。

部材をフェンスに押し当てると、止め穴加工の位置に対してボアビットが前後方向・深さ方向に関して正確な切削位置に来るようになっている為、左右方向の位置を合わせるだけで正確な止め穴加工が出来ます。

扉・取付枠それぞれ2ヶ所、合計4ヶ所に止め穴加工を行います。

千枚通しで印付け

丁番をネジで固定

ドロップ丁番を正確な向きに取り付ける

丁番の向きに注意して取り付けていきます。

取り付け時の丁番のズレを防ぐ為、あらかじめネジ止め位置に千枚通しで印をつけておきます。

印をガイドにネジ止め・固定したら、ドロップ丁番の取付け完成です。

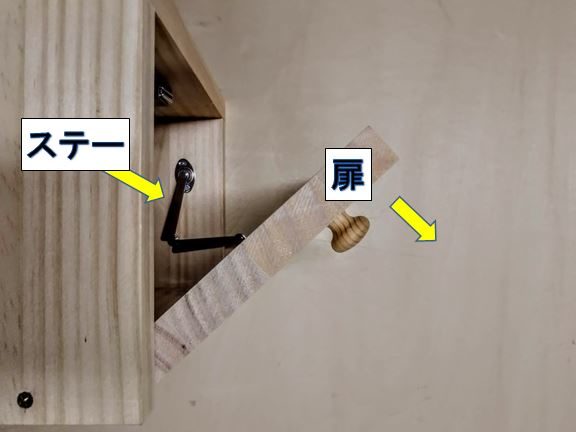

ステー使用例

扉を開けていく

扉を開けた状態

前面に開く扉にドロップ丁番を使用する際には、”ステー” を併用する必要があります。

ステーは扉が全開した時に、扉の重さを支える役割をします。

ステーを使用しないとドロップ丁番のみに扉の重さがかかり、取付部分や丁番自身の破損につながるので、必ず併用します。

ドロップ丁番と併用されるステーに関して詳しくは、下開き(前蓋)用ステーの種類と取り付け方法とは? の記事を参照してください。

マグネットキャッチ

ツマミを使用した扉の開閉

ドロップ丁番には、扉が閉まった状態を保持する機能がありません。

マグネットキャッチ等の扉を保持する金物を取り付ける必要があります。

扉にはツマミ等を取り付け、開閉を行います。

まとめ

今回は、下向きに開く扉に適した ”ドロップ丁番” について使い方と取り付け方法を説明しました。

ドロップ丁番は扉を開くと、丁番が出っ張ることなく、取付枠底面と扉がフラットになるのが大きな特徴です。

収納物が丁番に引っかかる事無く、出し入れ出来大変便利な丁番です。

その他の種類の丁番に関しては、蝶番(丁番)の種類と使い方、取り付け方法とは?まとめ の記事を参照してください。